Premium Only Content

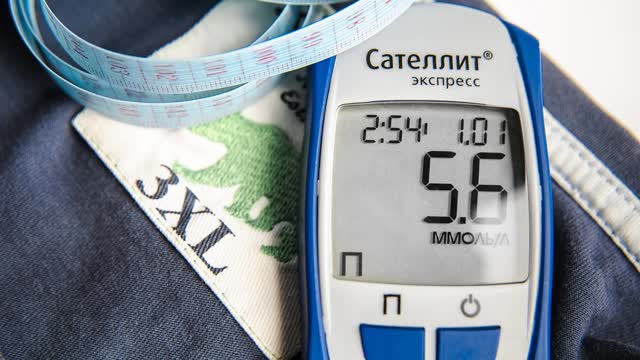

糖尿病 口服降血糖藥

2021年10月26日

糖尿病是造成華人洗腎最大元兇,而腎臟病一直是「最燒錢」疾病!

▲糖尿病快治療,避免併發症致命

台灣新陳代謝科醫師傅志宣表示:對於第二型糖尿病,若能及早發現並治療,搭配適當的飲食與運動就能降低併發症發生;切勿聽信偏方,延誤就醫。

糖尿病的治療並不困難,可使用的藥物種類非常的多,能針對患者個人的生理狀況、用藥需求等,提供最適當的處方。他說:「糖友無須擔心治療會影響生活品質,反而是及早且積極的治療,才能維持美好的生活。」

▲糖尿病口服藥種類多,別擔心無藥可醫

糖尿病是因為體內胰島素缺乏,或胰島素無法發揮正常功能,使葡萄糖代謝失常,造成血液中血糖濃度上升。傅志宣指出:使用降血糖藥物進行治療時,不單只是降低血糖值,更重要的是延緩及預防相關併發症發生。

他提醒,糖尿病治療已進入「及時、全面、個別化」,藉由評估病人服藥順從性,兼顧心腎狀態、共病及併發症的處置,進而結合不同作用機轉的藥物,期以能在短時間內替患者穩定控糖,讓糖友得以維持健康生活。

目前,除了注射胰島素(Insulin)之外,臨床上,最常使用的口服降血糖藥物可分為七類,傅志宣解析其作用機制、副作用及注意事項。

Type 1:減少腸道葡萄糖的吸收與肝臟的葡萄糖新生作用

最常使用的第一線用藥Metformin(雙胍類藥物),即屬於此類。它能減少腸道吸收葡萄糖,減少肝臟的葡萄糖新生(gluconeogenesis),並提升胰島素的敏感性,使得讓胰島素阻抗下降,使得胰島素能發揮其作用。「大部分糖友,除非有禁忌症,基本上一定會使用的口服藥就是Metformin。」

Type 2:促進胰島素的分泌,由肝臟代謝

胰島素是身體內控制葡萄糖代謝很重要的荷爾蒙,促進其分泌是糖尿病治療的方式之一。磺醯尿素類(Sulfonylurea)口服藥,能與胰島β細胞膜上的受體結合,刺激胰臟分泌胰島素,來達到降血糖效果。

該類藥物大部分都經由肝臟代謝,因此肝腎功能不佳者,使用時要特別注意。此外,促進胰島素分泌以調降血糖的藥物,較容易產生低血糖,出現飢餓感、眩暈、冒冷汗、顫抖、頭痛、意識模糊、體重上升等副作用。

Type 3:促進胰島素分泌,適合腎功能不佳

美格替耐類(Meglitinides)藥物,與磺醯尿素類(Sulfonylurea)的作用類似,與胰島β細胞膜36kD特異蛋白結合,使K+通道關閉而促進胰島素分泌,而降低血糖,被稱作為非磺醯尿素類(Sulfonylurea)促胰島素分泌口服藥。Meglitinides類藥物是由膽道排除,因此,適用於腎功能不良者。與磺醯尿素類藥物一樣容易有體重上升、低血糖等副作用。

Type 4:抑制小腸的葡萄糖苷酶,延緩糖類吸收

作用於消化道,藉由抑制澱粉分解成葡萄糖及減少小腸對葡萄糖的吸收,達到降血糖的效果,稱為「α-葡萄糖苷酶抑致劑(α-Glucosidase Inhibitor)」。傅志宣說:這一類的藥物對於餐後血糖值的下降是有幫助的,如糖友餐後血糖比較高,就可能會考慮選擇此類藥物。

Type 5:胰島素增敏劑,增加胰島素的敏感性

Thiazolidinediones(TZD),它藉由能活化PPAR-γ(胰島素增敏劑受體)的作用,達到增加胰島素的敏感性,降低胰島素的阻抗性,增加脂肪細胞吸收游離脂肪酸及骨骼肌攝取葡萄糖效率,達到控制血糖的效果。

Type 6:增加腸泌素濃度,減慢葡萄糖吸收

DPP-4抑制劑(DPP-4 Inhibitor),可促進體內腸泌素濃度增加,使β細胞製造分泌胰島素,並抑制胰臟α細胞分泌升糖素,以降低肝醣生成作用,延緩胃排空的速率,減慢葡萄糖之吸收。適合餐後血糖值較高的糖友使用。

Type 7:將尿糖排出體外,得以降低血糖

抑制鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑(SGLT-2 Inhibitor),能抑制腎小管把血糖再吸收作用,使大部分的血糖隨尿液排出體外,而達到降低血糖之效。研究發現,還能降低心腎病變的風險,成為現今藥物治療的主流藥物之一。

更多其他話題內容:www.healthtodaynyc.com

-

17:19

17:19

ARFCOM Reviews

18 hours ago $0.55 earnedComplete SI Pistol Build | Strike Arms Compact Pistol

12.3K1 -

1:08:43

1:08:43

MTNTOUGH Fitness Lab

14 hours agoInside the WILDEST Career Switch: How a Ballroom Dancer Conquered the Hunting World

18.1K4 -

26:57

26:57

Uncommon Sense In Current Times

16 hours ago $0.53 earnedDefending Your Christianity Without Overcomplicating It (Part 1) | Greg Koukl

14.8K3 -

52:58

52:58

State of the Second Podcast

13 hours agoThe Unfiltered HONEST Truth About the Firearms Community (ft. Whiskey & Windage)

17.2K4 -

2:22:54

2:22:54

Badlands Media

15 hours agoBad Friends Ep. 1: In the Beginning Was the Word... and a Lot of Chaos

87.1K73 -

2:57:33

2:57:33

TimcastIRL

12 hours agoFBI CAUGHT Rigging 2020 Election, Leaked Chat Logs PROVE COVER UP w/Michael Malice | Timcast IRL

276K226 -

2:30:03

2:30:03

The Quartering

12 hours agoWisconsin Supreme Court Race RESULTS Brad Schimel Vs Susan Crawford!

124K59 -

1:53:02

1:53:02

Laura Loomer

14 hours agoEP113: Canada's CCP Pipeline EXPOSED

89.4K54 -

2:47:33

2:47:33

Clenzd Gaming

10 hours ago $3.42 earnedRanked redemption! Christ is King!

43.3K1 -

1:29:23

1:29:23

Slightly Offensive

13 hours ago $19.34 earnedTop Secret CIA Docs LEAKED Showing the Austrian Painter SURVIVED | Nightly Offensive

77.1K49