Premium Only Content

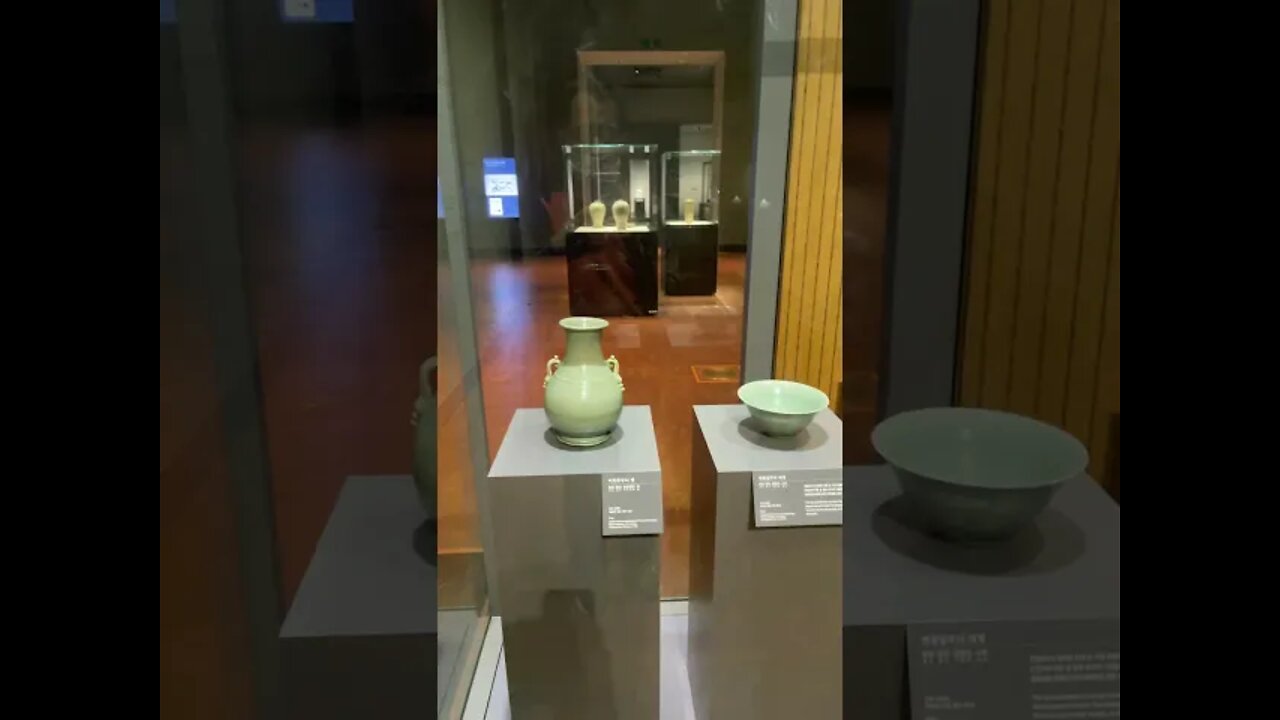

오리모양 연적, 靑磁鴨形硯滴, 국립중앙박물관, 생활용품, 문방구, 덕수, 연꽃, 동자무늬 주자, 靑磁透刻蓮花童子文注子, 한국, 고려, 음식기, 전체높이, 전체너비, 바닥지름,소장품

청자 오리 모양 연적

국립중앙박물관

명칭 청자 오리 모양 연적

다른명칭 靑磁鴨形硯滴

국적/시대 한국-고려

분류 주 - 생활용품/가전 - 문방구 - 연적

재질 도자기 - 청자

소장품번호 덕수 648

청자 투각 연꽃 동자 무늬 주전자

국립중앙박물관

명칭 청자 투각 연꽃 동자 무늬 주전자

다른명칭 靑磁透刻蓮花童子文注子

국적/시대 한국-고려

분류 식 - 음식기 - 음식 - 주전자

재질 도자기 - 청자

크기 전체높이 17.7cm, 몸통지름 16.5cm, 바닥지름 10.5cm, 전체너비 20cm

소장품번호 덕수 443

고려청자(高麗靑磁)는 청록색 계열의 빛을 띠는 고려시대의 청자를 말한다. 영어로는 셀라돈(Celadon)[2]이라 한다.

이름대로 고려시대에 주로 제작되었지만, 그 시작은 통일신라 후기인 9세기라는 것이 일반적이다. 장보고로 대표되는 서남해 무역집단이 당나라와 교류하면서 당나라의 도자기를 꾸준히 수입했고, 한동안은 중국 수입품으로 수요를 감당했지만 이에 자극을 받아 강진군, 부안군 지역 등의 가마터에서 자체제작 청자의 초기 형태인 해무리굽청자 등을 생산하기 시작한 것이다.[3] 다만 명지대 윤용이(미술사학) 교수 등 고려청자가 10세기 이후에 탄생했다고 주장하는 의견도 있다.

본격적인 청자의 발전은 고려 초기인 10세기경으로 추정되며, 중국 오대 월주요 청자의 영향을 받아 제작하기 시작했던 것으로 보인다. 하지만 12세기 무렵에는 독자적인 특징이 나타난다. 매우 정교하고 화려한 고려 시대 미술품의 대표적인 걸작으로, 세계 도자기 발전사에서 빼놓을 수 없는 명품이다. 당대에도 국제적으로 최고급품 취급을 받았고 송나라에서 쓰인 수중금(袖中錦)이라는 책에서는 "고려의 비색[4]은 천하제일"이라고 평하였다. 고려도경에서 고려 전반을 묘사하면서 비판적, 때로는 조롱적으로 고려를 바라본 서긍조차도 고려 청자의 비색은 딱 집어서 칭찬하였다. 기타 사서에는 '중국 대륙 어느 지역 청자와 비슷하다.' 정도로 언급되어 있다. 당시 남송황실을 비롯하여 티벳과 베트남, 필리핀 등지 그리고 일본전역에서 유물이 발굴 되었다. 상감청자, 宋 아닌 거란 공예 힘입어 탄생

특히 고려청자는 은은한 푸른 빛깔-비색(翡色)과 상감(象嵌) 기법으로 유명하다. 보통 비색과 조형을 강조한 순수청자 시기, 상감 기법을 중시한 상감청자 시기, 그리고 몽골 제국의 침입 이후 쇠퇴기로 나눈다. 고려 초는 순청자가 유행했고, 인종대 이후 기법이 발달하면서 상감청자도 나타나 무신정권 시기 절정에 이르렀으며, 몽고 치하에서 점차 쇠퇴하고 조선 초까지 분청사기가 민간에 널리 유행하게 된다. 상감청자의 기법은 칠기나 동기 등의 기술과도 상통하는 고급 기술로 고려 공예의 뛰어난 기술을 잘 보여준다. 상감청자의 장식이 갈수록 화려해진 것에 대해서는 단정한 문신들에 비해서 무신정권기의 무신들은 청자를 보는 눈이 깊지는 못해서 겉으로 금방 보기에 화려한 무늬가 많은 상감청자를 선호했기 때문이라는 이야기도 있다. 그렇다고 해서 어느 쪽이 수준이 높고 낮고의 문제는 아니고 시대상과 기술력의 발전을 반영했다는 의미이다.

도자기에는 태토와 유약의 수축률 차이로 인해 균열이 발생된다. 근대기 화학의 발달로 수축률, 열팽창계수 등을 세밀하게 조절할 수 있게 되기 전까지 전근대시대의 도자기 대부분은 동서양을 막론하고 유약에 균열이 존재한다. 이렇게 생긴 상감청자의 균열을 '빙렬무늬'라 한다. 본래 이 빙렬은 결함이지만, 일종의 장식으로써 사용되기도 한다. 빙렬을 만드는법은 의외로 간단하다. 도자기에 유약을 바르고 재벌구이를 마친 상태에서 도자기를 꺼내면 바깥의 찬 공기와 가마 속 따뜻한 공기가 반응해 유약층에 균열이 생기게 된다. 이때 가마에서 빙렬이 생기면서 나는 쨍쨍거리는 소리가 난다. 이렇게 보면 별거 없는 그저 결함같아 보이지만 이 빙렬을 장식으로 사용하기 위해 규칙적이고 일정한 크기로 나도록 일부러 만드는 것은 매우 어렵다. 이러한 빙렬은 단순 기술 부족으로 인한 것이 아니라 의도적으로 만들어낸 것이다. 종래에는 청자의 품질이 낮아지면서 이를 커버하기 위해 상감 기법을 사용하였다는 주장도 있었지만 계속된 발굴 조사로 순청자의 전성시대부터 이미 상감 기법이 시도되었다는 증거가 발견되면서 부정되었다.

고려청자만의 특유의 색이나 상감기법을 이용한 문양표현 같은 동시대 중국에는 없던 한국 특유의 면이 있는 점과, 송나라때 세계에서 중국의 도자기 기술을 구현하던 나라는 고려뿐이었다는 점은, 고려 도자기 기술의 우수성의 증거다. 당시 한국의 도자기 기술이 중국을 따라잡던 수준을 넘어서 중국시장에서 자체적인 특산품이라 인정받고 세계 상품인 중국 도자기들과 당당하게 경쟁하며 수출하는 수준까지 올라왔음은 엄연한 사실이다. 송, 원, 명대 초기까지의 한국의 청자와 백자 도자기는 세계 도자기사에서 중요한 포인트로 자리잡고 있다.

연구목적

고려청자는 처음에는 중국 도자기의 영향을 받았으나 독자적인 발전을 하면서 중국 도자기에 비해 생산되는 동안 일관성을 유지하였다. 이에 따라 고려청자와 중국 도자기를 비교하면 한국의 독자적인 기술개발과 유지과정을 알 수 있다. 또 중국도자기의 영향 정도를 알 수 있다. 또다른 목적은 청자의 기술변천과정을 추적하는 것이다.

실험방법

전라도 강진에서 출토된 청자조각, 부산과 광주에서 얻은 분청사기 조각, 중국 웨(Yue, 월요(越窯))와 관(Guan, 관요(官窯)) 도자기 조각, 일본의 나베시마(Nabeshima, 鍋島) 도자기 같은 것을 시편으로 삼아 분석하였다. 유약의 미세조직은 저 배율 광학현미경(Bausch and Lomb Stereo-zoom)과 주사전자현미경(scannng electron microscopy)의 2차 또는 후면반사형을 이용해 관찰하였다. 이때 시편은 에폭시 수지에 고화시켜 연마한 다음 탄소를 코팅했다. 그리고 주사전자현미경을 사용하면서 x-ray 분석(energy dispersive x-ray analysis)을 같이 하였다. 유약의 조성과 상을 분석하기 위해 파장분산 기술 (wavelength dispersive x-ray technique)을 이용해 미세탐침분석(quantitative electron beam microprobe analysis)을 하였다. 조사는 유약층의 표면부터 내부로 10-50 μm 씩 들어가면서 분석하였다. 기포나 석영(quartz)이 포함된 것은 광학현미경으로 관찰하였다. 미세탐침분석결과의 신뢰성을 얻기 위해 동일한 시편은 하버드 대학 호프만 연구소에서 다시 분석해서 같은 결과를 얻었다.

실험결과로부터 얻은 결론

고려청자의 유약은 11세기부터 15세기까지 일정한 조성을 갖고 있었다. 조성에는 칼슘이 많이 들어가 있고, 중국 것에 비해 망간 산화물이 0.5%로 많이 들어간 것이 눈에 띄며, 이 때문에 색이 보다 회색쪽에 가깝게 보이게 되었다. 고려의 가마는 중국 것보다 상당히 작기 때문에 소성과 냉각과정이 빨리 일어난다. 따라서 유역 층에서 회장석(anorthite)이나 규회석(wollastonite) 같은 것들이 핵 형성-결정 성장할 시간이 없다. 반면 중국 도자기는 이런 것들 때문에 옥색이 난다. 청자에는 용해되지 않는 석영, 검은 색 입자, 기포, 잔금 같은 것들이 투명하게 보이게 한다. 칼슘성분이 많기 때문에 융점이 낮지만, 낮은 온도에서 짧은 시간에 소성하기 때문에 석영이 완전히 용해되지 않았다. 그리고 가마나 그 밖의 소성기술로 보아 청자는 초기에는 중국 북부보다는 남부의 도자기 제조기술에 영향을 받았을 것이다. 청자가 기술적으로 크게 공헌한 점은 회청색을 강조하기 위해 하얀 색, 검은 색, 또는 회색상감을 넣었다는 것이다. 또 흰색 상감을 넣을 때 의도적으로 균열을 일으키는 조성을 선택하면서 잔금을 만들어 빛이 작은 균열에 의해 산란되면서, 청자를 볼 때 상감에서 상감으로 눈이 움직이게 하면서 위치마다 회색의 정도가 다양하게 나타나도록 하였다. 그리고 디자인은 모서리 부분에서 퍼져 나가도록 하였다. 예를 들어 구름이나 새, 꽃들은 방사(radiation)형으로 디자인되었는데, 이것은 균열 패턴을 이용하기 위해 의도적으로 한 것으로 보인다. 또 회색이나 검은 색 상감으로 균열을 만들 수 있음에도 불구하고, 흰색 상감에만 잔금이 가도록 하였다. 중국과 원료나 가마크기가 다르기 때문에 중국 도자기 같은 색을 내지 못하던 고려는 1150 년경부터 미적으로 뛰어난 고유의 자기를 만들기 시작했다. 즉 의도적으로 미리 프릿(frit)을 칠하고, 자철석, 티탄철석(illmenite), 석영 등을 섞은 유약을 써서 회색부터 검은색까지의 상감을 만들기 시작했다. 또 원료를 곱게 연마하여 넓은 표면적을 갖는 고운 퀴츠입자로 높은 투명도를 얻었다. 13세기와 14세기를 거치면서 기술은 그대로 유지되지만, 상감의 섬세함과 원료의 순도는 떨어졌다. 그러나 상감에 쓰는 재료, 소성온도, 유약조성, 유약의 이질성분을 그대로 유지되었다. 15세기 들어 백자가 나타났지만, 청자를 만드는 기술은 없어지지 않고 분뼈 불교의식의 제기를 만드는 기술로 이전되었다. 그러나 빨리 만들기 위해서 소지나 유약, 장식을 위한 원료들은 상대적으로 저급이 사용되었다. 또 고려청자같이 많은 장인의 노력이 드는 공정대신 니장(slip)으로 칠하기, 붓으로 상감을 내는 방법 같은 것들이 이용되었다. 조선시대에 접어들면서 소성온도나 유약조성을 그대로 남아있었으나, 하얀 색 상감의 조성은 소지에 맞추기 위해 달라졌다. 따라서 고려청자제조 기술은 11세기부터 최소한 15 세기를 통한 오랜 기간 동안 유지되다가 16세기 새로운 시장이 성립됨에 따라 변화되었다.

硯滴

먹을 갈아 먹물로 쓰기 위한 물을 담아두는 그릇. 가끔 벼루랑 헷갈리는 학생들이 있다. 벼루는 먹물이고 연적은 그냥 물이다. 또한 문방사우에도 들어가지 않는다.

기품 있는 서예를 하지 않는 이상 학교에서 서예를 할 때는 그냥 물 담아 놓는 통[1]으로 대체하면 충분하다. 아예 먹물을 구입해 쓸 경우는 그마저도 필요 없고. 문구점에서 파는 서예함에는 플라스틱으로 만든 조그마한 연적이 있기는 하다.

-

UPCOMING

UPCOMING

Candace Show Podcast

34 minutes agoBREAKING NEWS: Jeremy Boreing Out As CEO Of The Daily Wire | Candace Ep 162

4 -

LIVE

LIVE

vivafrei

3 hours agoImpeach Judge Boasberg! Stephen Miller Schools Kasie Hunt! Mark Carney's Tavistock Scandal & MORE!

29,396 watching -

LIVE

LIVE

DopeFrags

13 hours agoController on PC? -- Rainbow Six Siege

430 watching -

2:11:37

2:11:37

The Quartering

5 hours agoTrump Deploys WARSHIPS., Middle East WAR Erupts, JKF Files Released Woke Snow White Disaster & More

223K177 -

LIVE

LIVE

RighteousVoodoo1

1 hour agoHappy taco Tuesdayy ? No Yeet Builds Later

416 watching -

UPCOMING

UPCOMING

The HotSeat

54 minutes agoGod’s Word & America: What’s Our Role?

111 -

1:05:09

1:05:09

Winston Marshall

2 hours ago“It’s Eugenics!” Assisted Dying Programs EXPOSED Like Never Before - Kelsi Sheren

36K39 -

7:54

7:54

Talk Nerdy Sports - The Ultimate Sports Betting Podcast

1 hour ago3/18/25 - Easy Money Tonight - The Best Bets Are Here!!!

3 -

31:17

31:17

CatfishedOnline

1 hour agoMan continues 4-year bond with Ukrainian girlfriend

19 -

1:34:55

1:34:55

DJC GAME STUDIOS

2 hours ago $0.60 earnedThe LuNcHTiMe StReAm - LIVE Retro Gaming with DJC

14.7K