Premium Only Content

Un italiano su tre vive da solo,famiglie sempre più piccole -UnoMattina Estate 29/06/2023 L’Italia si sta trasformando in un paese di single oltre che di emigranti all'estero.Crescono le famiglie monogenitoriali, oggi pari all’11,7 per cento

Sempre la stessa cosa il problema è lo stato italiano e gli italiani con un po' di cervello e un titolo di studio poi se ne vanno all'estero ovvio perchè manco una famiglia possono farsi con il costo della vita assurdo e gli stipendi di merda che passano in MERDALIA 💩 con un walfare da 3 mondo e strade e servizi da vomito ovvio poi sono di più al nord ovest ricco e industriale io mi porrei delle domande su di chi sia la colpa eh..io parlo per me che ho ormai 40 anni e non intenderò mai mettere su una famiglia,stessa cosa mio fratello,oltre che le donne in Italia sono delle puttane mai viste manco all'estero e poi comunque da single è meglio perchè puoi fare quel cazzo che vuoi senza che nessuno ti spacchi le palle su dove vai,cosa fai ecc ecc e non devi rendere conto a nessuno,perchè se per puro caso ti sposi,metti su famiglia e poi divorzi ti tocca pagare il mantenimento a eventuali figli,alla moglie e cambiare pure casa

e molti poveri in Italia è gente separata o divorziata e poi per entrare nel regno di dio devi essere per forza single,povero e non sposato..è scritto nella bibbia eh lo ha detto Gesù parola di Dio proprio è scritto nel vangelo..Gesù disse:«I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dai morti, non prendono moglie né marito; e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando chiama il Signore: Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi; perché tutti vivono per lui».Alcuni scribi, rispondendo, dissero: «Maestro, hai detto bene». E non osavano più fargli alcuna domanda.

(Lc.20, 34-40) https://rumble.com/vrvsu7-quelli-che-sono-giudicati-degni-dellaltro-mondo-non-prendono-moglie-n-marit Abramo disse: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi». Luca 16 https://rumble.com/v2wgf78-la-parabola-di-ges-del-ricco-e-lazzaro-molti-pensano-di-avere-unaltra-occas Gesù disse:se uno non è battezzato da acqua e dallo Spirito Santo e fuoco,NON PUò ENTRARE NEL REGNO DI DIO.senza la santificazione,NESSUNO VEDRà MAI IL SIGNORE https://rumble.com/v1d0ir1-devi-nascere-dallalto-dallo-spirito-di-dio-se-vuoi-entrare-nel-regno-di-dio Gesù disse:"ma CHIUNQUE avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo,NON HA PERDONO IN ETERNO,MA è REO DI UN PECCATO ETERNO» Vangelo di Mc3,29 https://rumble.com/v18kbh1-la-bestemmia-contro-lo-spirito-santo-il-peccato-imperdonabile https://rumble.com/v2wwmbp-kid-and-law-vs.-big-mom "Morirete tutti nei vostri peccati,così dice il Signore" il salario del peccato è la morte.Non sfuggirete all'inferno e all'ira di Dio che vi sovrasta peccatori.verrette sterminati ..Un italiano su tre vive da solo: così le famiglie sono sempre più piccole

Oggi le persone sole in Italia sono 8,5 milioni, saliranno a 10,2 nel 2041 Tra le cause l'allungarsi della vita e gli spostamenti per lavoro, con impatti su società e sistema economico. Crescono le famiglie monogenitoriali, oggi pari all’11,7 per cento

https://24plus.ilsole24ore.com/art/un-italiano-tre-vive-solo-cosi-famiglie-sono-sempre-piu-piccole-AE4za5nD

Inchiesta di Marta Casadei e Michela Finizio

L’Italia si sta trasformando in un paese di single.

Oggi un italiano su tre risulta solo all’anagrafe e l’11% dei nuclei familiari con figli è monoparentale.

Istat, in base ai dati dell’ultimo censimento permanente della popolazione elaborati dal Sole 24 Ore del Lunedì, conta fino a 8,5 milioni di persone sole, pari al 33,3% delle famiglie residenti in Italia.

Stando alle previsioni demografiche dell’Istituto, nel 2041 saliranno a 10,2 milioni, +16,2% sul 2021.

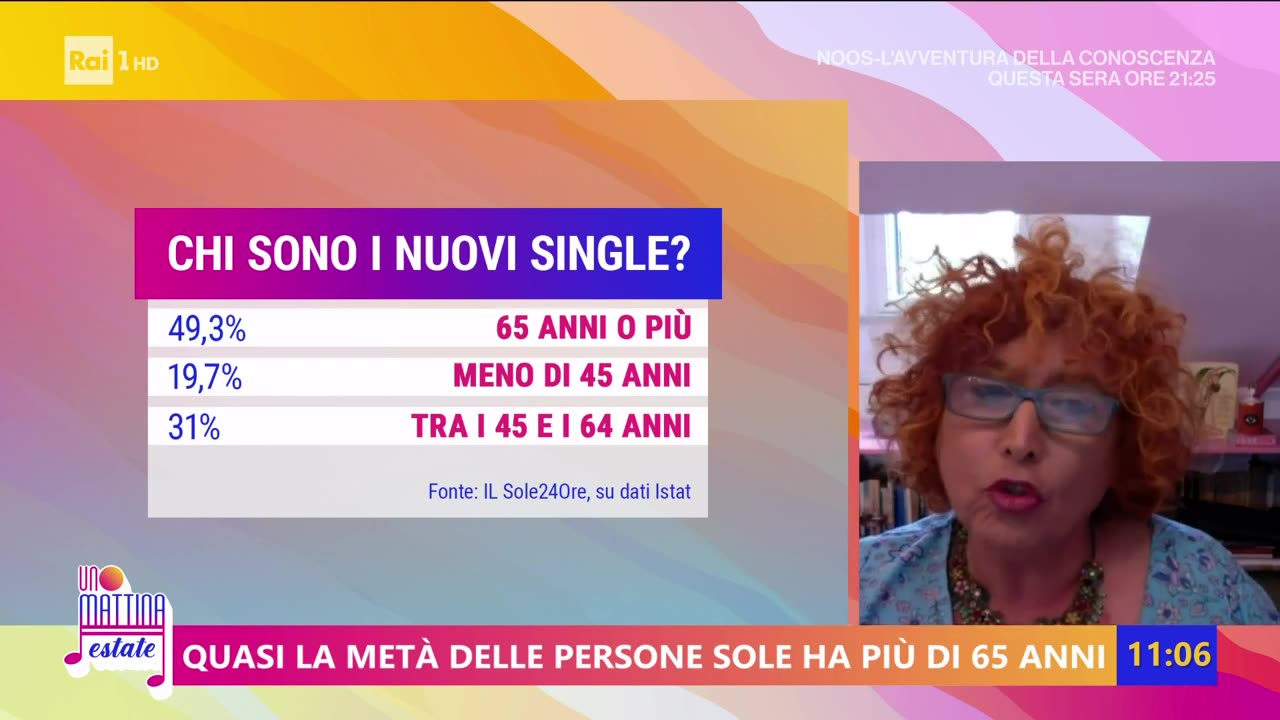

Dietro questi numeri si nascondono diversi fenomeni. Innanzitutto l’allungamento della vita, che porta sempre più persone anziane a vivere un lungo periodo di vedovanza o di solitudine: quasi la metà (49,3%) delle persone sole censite da Istat ha 65 anni o più.

Poi ci sono i giovani che si spostano in zone dove è più facile trovare lavoro, soprattutto nelle città, a cui si lega il fenomeno del pendolarismo: il 19,7% dei single ha meno di 45 anni, il 31% è tra i 45 e i 64 anni.

26 giugno 2023

IL TREND

L'incidenza delle persone sole e dei nuclei monogenitoriali per macro-area, in % sul totale delle famiglie residenti. Dati 2021 e previsioni demografiche al 2041, con relativa variazione in %

«Ci sono famiglie che vivono insieme soltanto nel weekend, partner che risiedono formalmente in aree diverse», racconta Elisabetta Carrà docente di Sociologia della famiglia e membro del Centro di ateneo studi e ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Inoltre ci sono gli stranieri che vengono in Italia lasciando la famiglia nel paese di origine. Insomma, non è detto che i nuclei unipersonali mappati non abbiano relazioni, ma le statistiche parlano chiaro: «Le famiglie italiane diventano sempre più piccole e sono in aumento le persone che vivono formalmente sole e che, si può dire, non vivono quotidianamente in un contesto relazionale», commenta Carrà.

Le reti familiari e relazionali - la cui ampiezza, come emerge dai Bes dell’Istat, è direttamente proporzionali alla felicità delle persone - sono sempre stati un caposaldo della società italiana: «La tipica famiglia-grappolo è sempre stata luogo di affetti e di identificazione collettiva», spiega la professoressa.

L’impatto sul welfare

Questa solidarietà tra generazioni e sistema familiare ha però fornito un alibi a chi, nel frattempo, avrebbe dovuto pianificare un welfare adeguato. «Il welfare italiano è da sempre familista, reticente a fornire servizi perché delega alle famiglie molte funzioni.

La solidarietà dei nuclei di appartenenza è ancora molto forte, ma bisogna capire quanto ancora tiene questo modello. Un nuovo welfare oggi dovrebbe sopperire alla cura familiare, evidentemente in calo osservando i dati».

Non si può più dare per scontato, insomma, che questi single possano ancora avvalersi del supporto della rete familiare.

PERSONE SOLE PER CLASSE DI ETÀ

Suddivisione dei nuclei unipersonali per fascia d'età nelle differenti macro-aree. In percentuale sul totale

A destare allarme sono anche i dati, purtroppo in crescita, relativi ai genitori soli: i nuclei monoparentali con figli oggi sono 2,7 milioni e si prevede una crescita dell’11,7% entro il 2040.

«Le ricerche svolte dal nostro centro di Ateneo sul fenomeno dei padri single - dice Carrà - ci dicono che le problematicità più evidenti emergono per il genitore che rimane solo: quando si rompono le relazioni che li avevano tenuti protetti si impoveriscono di colpo e nell’isolamento aumentano le situazioni di disagio».

La geografia della solitudine

L’incremento delle persone sole avviene per motivi diversi a seconda del territorio in cui si registra: il progressivo invecchiamento della popolazione, dalla ricerca di una maggiore autonomia rispetto alle proprie origini e - infine - dalla mobilità lavorativa.

Spesso l’approdo sono le grandi città dove chi si trasferisce, poi, fatica a ricrearsi un network relazionale. Il risultato è che, dopo cinque territori che si distinguono per l’elevata incidenza di anziani - come Trieste, Aosta e tre province liguri - a svettare per la maggiore incidenza di single sul totale delle famiglie sono proprio Bologna, Milano e Roma.

Nelle tre aree metropolitane i nuclei unipersonali sono circa il 43% del totale (a fronte di una media del 33,4 per cento). In particolare Milano è tra i primi venti territori con la maggiore presenza di single in tutte le fasce di età: il 9,1% dei residenti sotto i 45 anni (7,5% in media in Italia); il 20,7% tra i 45 e i 64 anni (16,5%); e svetta, con il 44,2% di anziani soli sul totale (32,6%).

«L’eccessiva mobilità potrebbe aver contribuito a sfilacciare i legami familiare, generando di conseguenza la presenza di molti anziani rimasti soli al Sud», conclude la docente della Cattolica.

È proprio nel Mezzogiorno, infatti, che si stima in maggiore crescita il fenomeno dei single (l’incidenza sul totale delle famiglie residenti è prevista in crescita del 19,1% entro il 2041), con picchi in Campania (+23,2%), Puglia (+21%) e Sicilia (+20,9%).

Proprio al Sud, però, pesa ancora la tradizione di famiglie più numerose: nel complesso, le province in cui l’incidenza di persone sole sul totale delle famiglie risulta inferiore alla media nazionale sono solo 20 su 107 e 14 di queste sono del Mezzogiorno, con record positivi a Barletta-Andria-Trani (235,8%), Napoli (27,2%) e Bari (29,4%).

Il «nodo» economico tra carovita e poche agevolazioni

Uno dei problemi con cui cui chi vive da solo si trova letteralmente a dover fare i conti è il caro vita, complici spese fisse in aumento (inclusa la rata del mutuo per chi ha il tasso variabile) e gli stipendi sono stabili o addirittura in calo.

Le difficoltà economiche, poi, sembrano accentuate dalla carenza - o minore entità - delle misure di sostegno, il più delle volte tarate invece sui nuclei familiari più numerosi oppure premianti in presenza di un secondo percettore di reddito.

Secondo gli ultimi dati Istat sulla spesa delle famiglie, che risalgono al 2021 (anno ancora colpito dalle aperture-chiusure delle attività) la spesa media mensile di una famiglia di una sola persona è stata di 1.796 euro, con un range che va dai 1.665,85 degli over 65 ai 1.957,40 dei single tra i 35 e i 64 anni. Il picco, pari a 2.314,66 euro, lo hanno toccato i nuclei con un solo genitore.

Tornando alla media, la spesa delle persone sole vale il 73% circa di quella delle famiglie con due componenti (pari a 2.450 euro, in pratica 1.225 euro a testa) e il 62% circa di quella delle famiglie con tre componenti (pari a 2.881).

Secondo Istat a pesare di più sulla spesa dei single non sono i beni alimentari, ma la spesa legata alla casa: 813, 66 euro per il single a fronte di 962 euro nelle famiglie con cinque e più persone. Per le persone anziane sole i costi di abitazione, che includono acqua, elettricità, gas e combustibili, manutenzione ordinaria e straordinaria, arrivano ad assorbire quasi la metà (49,7%) della spesa mensile contro il 28,9% delle famiglie numerose (coppie con tre o più figli).

L’IDENTIKIT DEI SINGLE

Le persone sole (nuclei unipersonali all’anagrafe) per genere e per stato civile. Incidenza % sul totale

«In prospettiva - spiega Emanuela Rinaldi, professore associato in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università Milano Bicocca - non ci sarà una contrazione generalizzata della spesa dei single, ma un aumento delle disuguaglianze. Chi vive da solo ma ha un reddito elevato continuerà a potersi permettere spese scegliendole a proprio piacimento».

Avranno meno margini d’azione invece le famiglie con figli: «I loro acquisti restano vincolati ad alcune esigenze», aggiunge.

Genitori single senza tutele ad hoc

Sul fronte economico la tipologia più fragile di “mini-nucleo” è sicuramente quella del genitore solo con uno o più figli a carico:«L’affaticamento delle famiglie monoparentali è inevitabile in uno scenario come quello attuale se non ci sono aiuti dallo Stato e dal mercato - spiega Rinaldi -. In Spagna, per esempio, questo tipo di famiglia, in cui il genitore single in nove casi su 10 vede è una donna, viene riconosciuta ufficialmente attraverso il titulo o carné de familia monoparental».

Si tratta di una certificazione che può essere richiesta alla Regione di residenza e dà accesso a deduzioni fiscali, agevolazioni sugli affitti e sulle rette scolastiche, sconti in spazi culturali e trasporti.

In Italia invece gli strumenti messi a punto a livello nazionale per agevolare chi vive da solo, magari con figli a carico, sono pochi e le misure di sostegno per le famiglie risultano penalizzanti per i nuclei monoparentali.

Tra questi c’è bonus affitto giovani tra i 20 e i 31 anni che abbiano la residenza dell’immobile (e questo non appartenga ai genitori): l’agevolazione, introdotta con la legge di Bilancio per il 2022, permette di recuperare il 20% dell’affitto, fino a 2mila euro l’anno per 4 anni, purché il reddito non superi i 15 mila euro.

A questo si aggiunge il bonus per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili (commi 365 e 366, legge 178/2020): 150 euro al mese per i nuclei monoparentali, a patto che l’Isee sia entro i 3mila euro.

Accanto alla scarsità di misure ad hoc, anche quelle generali per le famiglie non sempre intercettano i bisogni dei nuclei monoparentali. Uno esempio su tutti: l’assegno unico, che invece è stato potenziato per le famiglie numerose.

L’aiuto universale, inoltre, prevede una maggiorazione fino a 30 euro al mese se entrambi i genitori sono lavoratori, ma la stessa non viene riconosciuta se a lavorare è un genitore solo. L’unico caso in cui si applica - come precisato con l’ultima legge di Bilancio - è quello dei nuclei vedovili, entro 5 anni dal decesso del secondo genitore lavoratore.

Più in generale l’Isee, a cui sono ancorate le prestazioni sociali, risulta premiante per i nuclei monoparentali solo in certi casi, laddove i genitori risultino non coniugati e non conviventi: l’altro genitore deve essere coniugato (o avere dei figli) con persona diversa, versare un assegno periodico di mantenimento (i cui importi vanno quindi indicati ai fini Isee), aver perso la potestà sui figli o, comunque, un provvedimento del giudice attesta la sua estraneità.

I SINGLE COMUNE PER COMUNE

Incidenza delle persone sole sul totale delle famiglie nei comuni italiani. Dati 2021 in %

Sempre più anziani: il problema dell’assistenza e la riforma da attuare

Sono circa 4,2 milioni gli over 65 che all’anagrafe costituiscono un nucleo unipersonale. E in base alle previsioni Istat di progressivo invecchiamento della popolazione, in futuro potrebbero solo aumentare, con un raddoppio degli ultra ottantenni atteso entro il 2050 (saranno il 14,1% della popolazione).

Tanto che, con lo scopo di contrastare la solitudine degli anziani, presto dovrà intervenire una delle deleghe affidate al Governo con la legge n. 33/2023 (criterio esplicitato all’articolo 2), approvata a marzo dal Parlamento.

La riforma, tutta da attuare, si propone di incentivare la dignità e l’autonomia delle persone anziane, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità.

La percentuale di presa in carico da parte dei servizi è molto bassa: su 3,9 milioni di non autosufficienti solo il 6,9% ha trovato risposta in una Rsa, il 21,5% tramite l’assistenza domiciliare.

«Solitamente questi servizi vengono fruiti da anziani che hanno già una rete familiare forte, mentre le persone sole sono spesso escluse», racconta Elisabetta Notarnicola, coordinatrice dell’Osservatorio Long Term Care presso il Cergas Sda Bocconi.

«Sia per ragioni economiche - spiega -, perché la presenza di una rete familiare garantisce maggiormente la possibilità economica di attivare servizi a pagamento, purtroppo costosi, sia perché l’accesso ai servizi implica procedure e decisioni che un anziano solo difficilmente prende, anche per la maggiore reticenza».

Il rischio, quindi, è che un maggior numero di anziani soli si traduca in una quota maggiore quota di persone non raggiunte dai servizi socio-assistenziali.

A supplire alle carenze del sistema pubblico ci pensa la rete relativa al mondo dei badanti, rappresentata da un milione 128mila lavoratori domestici, regolari e non.

«Sono una risposta importante, magari più accessibile economicamente, ma spesso non hanno una qualifica professionale certificata in grado di occuparsi davvero del benessere a 360° dell’anziano», osserva la ricercatrice.

In sintesi la capacità del sistema di “intercettare” gli anziani in difficoltà è minima.

«Con previsioni di spesa al ribasso è difficile pensare che il sistema sanitario si attivi in questa direzione», afferma Notarnicola. I dati Istat sulla situazione all’anagrafe, insomma, non bastano. «A livello locale - auspica la docente - bisogna mettere a sistema le informazioni contenute nelle banche dati pubbliche, di Inps e dell’agenzia delle Entrate, coinvolgendo i medici di base. Conoscere le reali condizioni di vita di queste persone è il primo passo per prevenire situazioni di disagio».

https://rumble.com/v2uloiy-gli-italiani-allestero-iscritti-allaire-sono-a-quota-6-milioni-nel-2023

I dati del Viminale al 1°gennaio 2023 fotografano una crescita dell’emigrazione continua, ma in rallentamento. Fughe in aumento dalle province della bassa pianura padana.Mantova,Brescia,Lodi,Cremona,Ferrara,,Reggio Emilia,Rovigo,Bologna.L'Europa in pole tra le destinazioni Germania etc..se gli italiani scappano dal nord ricco e industriale per gli stipendi da vomito e il costo della vita da paese nordico che c'hanno dove non funziona nulla significa che in Italia non si sta bene come dicono in televisione eh...non vedo emigrazioni di massa di spagnoli,greci,tedeschi che vogliono venire a lavorare in Italia eh..ci sarà un motivo e di chi sarà la colpa ovvio..

Inchieste

Italiani all’estero verso quota 6 milioni: la mappa delle partenze provincia per provincia

Il Viminale certifica 127.350 nuove iscrizioni all’Aire nel 2022, anche se la pandemia ha rallentato i progetti migratori definitivi. Sono 10,7 gli iscritti ogni cento residenti under 30, si parte dalle province interne della Bassa Padana

Sono poco meno di sei milioni, pari a circa un decimo della popolazione residente, gli italiani iscritti all’Aire, e quindi stabilmente all’estero da oltre 12 mesi, al 1° gennaio 2023. Un’emorragia che non si arresta (+2,2% l’anno scorso, con 127.350 nuove iscrizioni da gennaio a dicembre), ma che rallenta la sua corsa dopo la pandemia.

A monte, forse, l’incertezza che porta alcuni italiani a temporeggiare sulla richiesta di residenza nel Paese in cui si trovano, e di conseguenza nell’Anagrafe dei residenti all’estero (Aire). A valle il trend in costante aumento dei trasferimenti oltreconfine dalle aree meno attrattive del Paese, da un territorio - quello italiano - su cui già pesa una grave crisi demografica. I dati aggiornati, anticipati in esclusiva al Sole 24 Ore del Lunedì dal ministero dell’Interno, evidenziano come a emigrare sono soprattutto i giovani: ogni 100 residenti in Italia con meno di trent’anni se ne contano 10,7 che hanno scelto di trasferirsi all’estero, per un totale di oltre 1,8 milioni di iscritti under 30. In pratica ogni 10 giovani, ce ne è un altro che se ne è andato. Un’incidenza che scende a 8,6 ogni 100 tra gli over 60.

1

Il trend post pandemia

«Ci aspettavamo di superare i 6 milioni quest'anno, ma i dati riflettono ancora l'onda lunga della pandemia: c'è stato un ridimensionamento delle iscrizioni ufficiali anche nel 2022». Sul trend degli iscritti all'Aire pesano gli eventi dell'anno appena passato, secondo Delfina Licata, responsabile del dossier annuale «Italiani nel mondo», esperta di fenomeni migratori. «Lo spettro dell'emergenza sanitaria - spiega la ricercatrice - ancora condiziona le nostre vite e il clima di incertezza ha minato la sicurezza necessaria per avviare un progetto migratorio definitivo. Rallentando le decisioni o aumentando i ripensamenti». Se dunque la pandemia ha in parte frenato i trasferimenti definitivi oltre confine - che comportano, tra le altre cose, la perdita dell’assistenza sanitaria pubblica - resta il fatto che le nuove iscrizioni all’Aire sono salite del 12,2% rispetto a prima della pandemia.

La sociologa, referente dell'area ricerca e documentazione della Fondazione Migrantes, ricorda infatti che con l'iscrizione all'Aire, obbligatoria per legge dopo 12 mesi di residenza continuativa oltreconfine, si perde il diritto al sistema sanitario nazionale. Qualcuno può aver deciso di tardare la l'iscrizione ufficiale, una scelta che prima della pandemia - anche grazie alla digitalizzazione delle pratiche necessarie - era diventata più immediata. Nonostante questo, il trend risulta comunque in crescita.

2

La mappa delle province di partenza

Scandagliando le province italiane di origine dei nuovi italiani nel mondo, emergono alcuni picchi di fughe nell’arco del periodo tra il 1°gennaio 2019 e il 1° gennaio 2023. E in territori molto vicini tra loro. È la provincia di Mantova, ad esempio, a segnare il trend di crescita più elevato dal pre al post Covid: gli emigrati oltreconfine provenienti da questo territorio sono passati dai 28.734 del 1° gennaio 2019 ai 40.325 del 1°gennaio 2023 (+40,3%, di cui 2.804 sono le nuove iscrizioni registrate solo nel corso del 2022). Il dato potrebbe fotografare lo spostamento di alcuni membri della comunità italo/brasiliana, storicamente radicata nel mantovano, verso il Brasile oppure verso altri paesi europei come Francia e Germania.

Subito dietro, sempre in termini di crescita, ci sono altre province della Bassa padana: Rovigo (+39,7%), Lodi (+34,5%), Cremona (+32,9%) , Brescia (+32,2%), Reggio Emilia (+31,5%). Unica eccezione, Prato, al terzo posto per crescita: la provincia toscana sconta probabilmente le scelte di alcuni cittadini appartenenti alla comunità cinese (la più numerosa in loco) che dopo i lockdown del 2020 hanno scelto di trasferirsi (o tornare) in Cina o altrove.

Tra le prime venti province più colpite dalle fughe all’estero emergono territori dove già pesa lo spopolamento: la provincia di Rovigo, ad esempio, conta meno di 231mila abitanti, di cui 6,1 ogni 10 in età non attiva, con un’indice di vecchiaia tra i più elevati del Paese (256 over 65 ogni 100 bambini tra gli 0 e i 14 anni). E non stupisce che proprio nel 2022, anno in cui la provincia si è posizionata all’ultimo posto nella categoria «Affari e lavoro» della classifica annuale della Qualità della vita del Sole 24 Ore, sono stati 1.853 i nuovi iscritti all’Aire provenienti dal territorio, segnando il maggior incremento su base annua (+9,9%).

Le città metropolitane

Tra le prime venti province di origine che, rispetto al 2019, registrano gli aumenti più marcati nell’Anagrafe dei residenti all’estero c’è anche la città metropolitana di Bologna (15ª), che a inizio 2023 registra un +26,3% sul 2019, ma mantiene un’incidenza di emigrati nettamente inferiore alla media nazionale (47,6 iscritti all’Anagrafe ogni 1.000 abitanti). Le “partenze” sono in crescita anche da altre aree metropolitane: Venezia (+23,1%), Firenze (+20,4%), Milano (+18%), Torino (+17,8%), con aumenti più marcati rispetto alla media nazionale. L’aumento dalle aree metropolitane va letto come un «rimbalzo dopo due anni di blocco dei movimenti», dice Licata, «da territori dove università cosmopolite formano da sempre studenti più predisposti a un progetto oltreconfine».

Gli incrementi minori sono concentrati al Sud (Reggio Calabria e Messina) e a Trieste. Queste grandi città, tuttavia, registrano un’incidenza elevata degli espatri definitivi sulla popolazione residente, frutto di flussi migratori - iniziati molti anni prima - che pesano maggiormente in termini quantitativi in un territorio che ha già perso molti abitanti: osservando i dati di Reggio Calabria, per esempio, si conta quasi un residente all’estero proveniente dalla provincia ogni cinque residenti.

L’esodo dal Sud

Nonostante negli ultimi anni l’aumento delle fughe all’estero sia concentrato tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, in particolare dalle zone “interne” colpite duramente anche dalla pandemia nel 2020, l’impatto più significativo dell’esodo in rapporto alla popolazione rimane concentrato al Sud. Impressionante il dato di Enna, dove al 1° gennaio 2023 si contano 522,8 persone provenienti dal territorio iscritte all’anagrafe dei residenti all’estero ogni mille abitanti. Un rapporto cinque volte superiore alla media nazionale. La fuga è pressoché indiscriminata: riguarda giovani (477,5 under 30 si sono trasferiti ogni mille ennesi residenti) e anziani (506,2 ogni mille). Incidenze molto elevate si registrano anche ad Agrigento (388,1 iscritti all’estero ogni mille residenti) e Isernia (382,2 ogni mille).

Si parte da tutte le province d’Italia, insomma, ma l’impatto della mobilità diventa «devastante» al Sud, «nelle aree interne e in quelle più ai margini che offrono meno opportunità ai giovani», dice l'esperta. Nel Mezzogiorno rispetto al numero di residenti l’incidenza degli iscritti è più elevata, anche se negli ultimi anni le nuove iscrizioni partono soprattutto dal Nord, da alcune zone di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna più colpite dalla spopolamento.

I profili di chi emigra

In base agli studi della Fondazione Migrantes, aumentano le partenze di uomini, diminuiscono quelle di donne, quasi azzerate quelle dei minori. «Partono soprattutto lavoratori, da soli e senza la famiglia», dice Licata. Crescono le iscrizioni dei giovani e, in particolare dopo la pandemia, quelle di italiani tra i 30 e i 40 anni, con un'identità professionale già ben definita.

«Sono anni - racconta la sociologa - che da questi dati emerge la fuga dei giovani come un campanello d'allarme per una società in piena crisi demografica. Di solito partono subito dopo aver ottenuto un titolo di studio, diploma o laurea, in cerca di un percorso professionalizzante da definire oltreconfine. Ma con la pandemia abbiamo visto aumentare il trasferimento all'estero di profili con un'identità già ben definita, che riescono ad ottenere un lavoro grazie a competenze definite». In calo invece i progetti migratori più fragili, quelli che ancora vivono nella precarietà e senza contratto.

«Addirittura - conclude Licata - nel 2020, in seguito ai lockdown per il Covid 19, circa in 20mila sono rientrati in Italia, anche se non si sa ancora se stabilmente».

https://24plus.ilsole24ore.com/art/italiani-all-estero-quota-6-milioni-mappa-partenze-provincia-provincia-AEuHDMfC

https://www.academia.edu/103726678/Italiani_all_estero_verso_quota_6_milioni_la_mappa_delle_partenze_provincia_per_provincia

https://www.academia.edu/103726806/Statistiche_in_formato_excel_delle_partenze_degli_italiani_allestero_al_1_gennaio_2023

Si era soliti affermare che l’Italia da paese di emigrazione si è trasformato negli anni in paese di immigrazione: questa frase non è mai stata vera e, a maggior ragione, non lo è adesso perché smentita dai dati e dai fatti. Dall’Italia non si è mai smesso di partire e negli ultimi difficili anni di limitazione negli spostamenti a causa della pandemia, di recessione economica e sociale, di permanenza di una legge nazionale per l’immigrazione sorda alle necessità del tessuto lavorativo e sociodemografico italiano, la comunità dei cittadini italiani ufficialmente iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) ha superato la popolazione di stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale.

Una Italia interculturale in cui l’8,8% dei cittadini regolarmente residenti sono stranieri (in valore assoluto quasi 5,2 milioni), mentre il 9,8% dei cittadini italiani risiedono all’estero (oltre 5,8 milioni) afferma oggi iol Rapporto Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes presentato a Roma.

In generale, la popolazione straniera in Italia è più giovane di quella italiana. I ragazzi nati in Italia da genitori stranieri (“seconde generazioni” in senso stretto) sono oltre 1 milione: di questi, il 22,7% (oltre 228 mila) ha acquisito la cittadinanza italiana. Se ad essi si aggiungono i nati all’estero (245 mila circa) e i naturalizzati (quasi 62 mila), la compagine dei ragazzi con background migratorio supera 1,3 milioni e rappresenta il 13,0% del totale della popolazione residente in Italia con meno di 18 anni. Una popolazione “preziosa” vista la situazione demografica ogni anno più critica vissuta dall’Italia, caratterizzata da inesorabile denatalità e accanito invecchiamento e considerando il fatto che tra i sogni di queste nuove generazioni vi è sempre più presente quello di vivere in altri paesi del mondo: il 59% degli alunni stranieri delle scuole secondarie, infatti, vorrebbe da grande spostarsi all’estero, un dato molto più alto rispetto ai loro compagni italiani (42%). Per gli stranieri assume rilevanza anche il paese di nascita (proprio o dei propri genitori), che verrebbe scelto come destinazione di vita una volta adulti dall’11,6%. Il 47,7%, però, sceglierebbe un paese diverso sia dall’Italia sia dal paese di origine e gli Stati Uniti sono la meta più desiderata in assoluto.

Fino a quando l’estero rimane per i giovani e i giovanissimi attualmente residenti in Italia un desiderio, il problema, per il nostro Paese, resta poco grave e circoscritto; la storia nazionale, però, insegna che la mobilità è qualcosa di strutturale per l’Italia e il passato più recente ha visto e vede proprio le nuove generazioni sempre più protagoniste delle ultime partenze. D’altronde non potrebbe essere altrimenti

considerando quanto la mobilità sia entrata a far parte pienamente dello stile di vita, tanto nel contesto formativo e lavorativo quanto in quello esperienziale e identitario.

L’Italia sempre più transnazionale

L’attuale comunità italiana all’estero è costituita da oltre 841 mila minori (il 14,5% dei connazionali complessivamente iscritti all’AIRE) moltissimi di questi nati all’estero, ma tanti altri partiti al seguito delle proprie famiglie in questi ultimi anni. Ai minori occorre aggiungere gli oltre 1,2 milioni di giovani tra i 18 e i 34 anni (il 21,8% della popolazione complessiva AIRE, che arriva a incidere per il 42% circa sul totale delle partenze annuali per solo espatrio).

Non bisogna dimenticare, infine, tutti quelli che partono per progetti di mobilità di studio e formazione – che non hanno obbligo di registrazione all’AIRE e chi è in situazione di irregolarità perché non ha ottemperato all’obbligo di legge di iscriversi in questo Anagrafe.

Una popolazione giovane, dunque, che parte e non ritorna, spinta da un tasso di occupazione dei giovani in Italia tra i 15 e i 29 anni pari, nel 2020, al 29,8% e quindi molto lontano dai livelli degli altri paesi europei (46,1% nel 2020 per l’UE-27) e con un divario, rispetto agli adulti di 45-54 anni, di 43 punti percentuali. I giovani occupati al Nord, peraltro, sono il 37,8% rispetto al 30,6% del Centro e al 20,1% del Mezzogiorno. Al divario territoriale si aggiunge quello di genere: se i ragazzi residenti al Nord risultano i più occupati con il 42,2%, le ragazze della stessa fascia di età ma residenti nel Mezzogiorno non superano il 14,7%.

Il triplice rifiuto percepito dai giovani italiani – anagrafico, territoriale e di genere – incentiva il desiderio di estero e soprattutto lo fa mettere in pratica. Dal 2006 al 2022 la mobilità italiana è cresciuta dell’87% in generale, del 94,8% quella femminile, del 75,4% quella dei minori e del 44,6% quella per la sola motivazione “espatrio”.

Una mobilità giovanile che cresce sempre più perché l’Italia ristagna nelle sue fragilità; ha definitivamente messo da parte la possibilità per un individuo di migliorare il proprio status durante il corso della propria vita accedendo a un lavoro certo, qualificato e abilitante (ascensore sociale); continua a mantenere i giovani confinati per anni in “riserve di qualità e competenza” a cui poter attingere, ma il momento non arriva mai. Il tempo scorre, le nuove generazioni diventano mature e vengono sostituite da nuove e poi nuovissime altre generazioni, in un circolo vizioso che dura da ormai troppo tempo.

In questa situazione, già fortemente compromessa, la pandemia di Covid-19 si è abbattuta con tutta la sua gravità rendendo i giovani italiani una delle categorie più colpite dalle ricadute sociali ed economiche.

La presa di coscienza di quanto forte sia stato il contraccolpo subito dai giovani e dai giovanissimi, già in condizioni di precarietà e fragilità, in seguito all’esplosione dell’epidemia mondiale, è stata al centro della creazione e formalizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di diverse politiche adottate a livello europeo. Le azioni del PNRR sono volte a recuperare il potenziale delle nuove generazioni e a costruire un ambiente istituzionale e di impresa in grado di favorire il loro sviluppo e il loro protagonismo all’interno della società. Il PNRR è, detto in altri termini, un punto da cui ricominciare per pensare e programmare un futuro diverso, che risponda e valorizzi i giovani, le loro capacità e le loro competenze rispondendo anche ai loro desideri e alle loro attese.

L’Italia fuori dall’Italia

È da tempo che i giovani italiani non si sentono ben voluti dal proprio Paese e dai propri territori di origine, sempre più spinti a cercar fortuna altrove. La via per l’estero si presenta loro quale unica scelta da adottare per la risoluzione di tutti i problemi esistenziali (autonomia, serenità, lavoro, genitorialità, ecc.). E così ci si trova di fronte a una Italia demograficamente in caduta libera se risiede e opera all’interno dei confini nazionali e un’altra Italia, sempre più attiva e dinamica, che però guarda quegli stessi confini da lontano.

Al 1° gennaio 2022 i cittadini italiani iscritti all’AIRE sono 5.806.068, il 9,8% degli oltre 58,9 milioni di italiani residenti in Italia. Mentre l’Italia ha perso in un anno lo 0,5% di popolazione residente (-1,1% dal 2020), all’estero è cresciuta negli ultimi 12 mesi del 2,7% che diventa il 5,8% dal 2020. In valore assoluto si tratta di quasi 154 Non c’è nessuna eccezione: tutte le regioni italiane perdono residenti aumentando, però, la loro presenza all’estero. La crescita, in generale, dell’Italia residente nel mondo è stata, nell’ultimo anno, più contenuta, sia in valore assoluto che in termini percentuali, rispetto agli anni precedenti.

Il 48,2% degli oltre 5,8 milioni di cittadini italiani residenti all’estero è donna (2,8 milioni circa in valore assoluto). Si tratta, soprattutto, di celibi/nubili (57,9%) o coniugati/e (35,6%). I/le divorziati/e (2,7%) hanno superato i/le vedovi/e (2,2%). Da qualche anno si registrano anche le unioni civili (circa 3 mila).

I dati sul tempo di residenza all’estero indicano che il revival delle partenze degli italiani non è recentissimo, ma risale alla profonda crisi vissuta nel 2008-2009 dal nostro Paese. Infatti, il 50,3% dei cittadini oggi iscritti all’AIRE lo è da oltre 15 anni e “solo” il 19,7% è iscritto da meno di 5 anni. Il resto si divide tra chi è all’estero da più di 5 anni ma meno di 10 (16,1%), e chi lo è da più di 10 anni ma meno di 15 (14,3%).

La presenza italiana nel mondo cresce, lo si è detto, ma la crescita avviene attraverso elementi esogeni ed endogeni. Tra gli elementi esogeni il più importante e più discusso, a seguito dei profondi cambiamenti del nostro Paese, dovuti a quasi 50 anni di immigrazione e a causa della legge n. 91 del 1992 oggi distante dalla realtà interculturale del Belpaese, è l’acquisizione di cittadinanza: i cittadini italiani iscritti all’AIRE per acquisizione della cittadinanza dal 2006 al 2022 sono aumentati del 134,8% (in valore assoluto si tratta di poco più di 190 mila italiani; erano quasi 81 mila nel 2006). L’elemento endogeno per eccellenza è, invece, la nascita all’estero dei cittadini italiani, ovvero figlie e figli che si ritrovano a venire al mondo da cittadini italiani che risiedono già oltreconfine e che, sempre da italiani, crescono e si formano lontano dall’Italia ma con un occhio rivolto allo Stivale. Gli italiani nati all’estero sono aumentati dal 2006 del 167,0% (in valore assoluto sono, oggi, 2.321.402; erano 869 mila nel 2006). Si tratta di italiani che restituiscono un volto ancora più composito del nostro Paese rendendolo interculturale e sempre più transnazionale, composto cioè da italiani che hanno origini diverse (nati e/o cresciuti in paesi lontani dall’Italia o nati in Italia in famiglie arrivate da luoghi lontani) e che si muovono con agilità tra (almeno) due paesi, parlando più lingue, abitando più culture.

Gli oltre 5,8 milioni di italiani iscritti all’AIRE hanno, quindi, un profilo complesso: sono giovani (il 21,8% ha tra i 18 e i 34 anni), giovani adulti (il 23,2% ha tra i 35 e i 49 anni), adulti maturi (il 19,4% ha tra i 50 e i 64 anni), anziani (il 21% ha più di 65 anni, ma di questi l’11,4% ha più di 75 anni) o minori (il 14,5% ha meno di 18 anni).

Oltre 2,7 milioni (il 47,0%) sono partiti dal Meridione (di questi, 936 mila circa, il 16%, dalla Sicilia o dalla Sardegna); più di 2,1 milioni (il 37,2%) sono partiti dal Nord Italia e il 15,7% è, invece, originario del Centro Italia.

Il 54,9% degli italiani (quasi 3,2 milioni) sono in Europa, il 39,8% (oltre 2,3 milioni) in America, centro-meridionale soprattutto (32,2%, più di 1,8 milioni).

Gli italiani sono presenti in tutti i paesi del mondo. Le comunità più numerose sono, ad oggi, quella argentina (903.081), la tedesca (813.650), la svizzera (648.320), la brasiliana (527.901) e la francese (457.138).

https://www.migrantes.it/rapporto-italiani-nel-mondo-migrantes-mobilita-italiana-convivere-e-resistere-nellepoca-delle-emergenze-globali/

https://www.migrantes.it/wp-content/uploads/sites/50/2022/11/Sintesi_RIM2022.pdf

https://www.migrantes.it/wp-content/uploads/sites/50/2022/11/RIM-2022_Allegati_Statistici.pdf

Bresciani all’estero: sono aumentati del 32% in quattro anni

E' questo il quadro tracciato da Aire, da l’Anagrafe degli italiani residenti all’Estero, attraverso una comparazione de Il Sole 24 Ore, come gli italiani che hanno deciso di stabilirsi fuori dal Paese siano complessivamente 6 milioni.

https://www.quibrescia.it/societa/2023/02/09/bresciani-allestero-sono-aumentati-del-32-in-quattro-anni/638306/

Brescia. In fuga da Brescia. E’ questo il quadro tracciato da Aire, da l’Anagrafe degli italiani residenti all’Estero nella quale si devono iscrivere i cittadini italiani che risiedono all’estero stabilmente per periodi superiori ai 12 mesi e quelli che, pr essendo nati fuori dall’Italia acquisiscono la cittadinanza a qualsivoglia titolo.

In quattro anni i bresciani che hanno deciso di abbandonare la Leonessa e la sua provincia sono aumentati del 32%: i dati registrano, al 1 gennaio 2023, 64.821 che si sono trasferite fuori dal Paese stabilmente, mentre erano state 49.015 nel 2019.

Come riporta Il Sole 24 Ore, Il Viminale certifica 127.350 nuove iscrizioni all’Aire nel 2022, anche se la pandemia ha rallentato i progetti migratori definitivi. Sono 10,7 gli iscritti ogni cento residenti under 30, in particolare dalle province interne della Bassa Padana.

Complessivamente sono 6 i milioni di italiani che hanno lasciato il suolo natio, la maggior parte dei quali under 30 (compresi i minorenni).

Brescia risulta sesta tra le province italiane in cui si è verificato il maggior “esodo” (le altre sono, rispettivamente: Mantova, con il 40,3%, Rovigo con il 39,7%, Lodi, Cremona, Brescia, con il 32% e Reggio Emilia). L’identikit di chi parte: per la maggior parte si tratta di giovani ad alta scolarizzazione, formazione, specializzazione e single. Tra le prime province da cui ci si allontana per trovare maggiore fortuna ci sono Enna ed Agrigento dove le partenze non riguardano solo i giovani, ma anche i pensionati. Che l’Italia non sia più nemmeno “un paese per vecchi?”.

https://it.wikipedia.org/wiki/Anagrafe_degli_italiani_residenti_all%27estero

L'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, meglio nota con l'acronimo AIRE, è il registro dei cittadini italiani che risiedono all'estero. È stata istituita con la legge 470 del 27 ottobre 1988.[1] L'AIRE è confluita, insieme a tutti i dati presenti nelle Anagrafi comunali d'Italia, nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, gestita in modo centralizzato dal Ministero dell'interno.

L'iscrizione all'AIRE permette ai cittadini italiani di esercitare alcuni diritti di cittadinanza al di fuori dell'Italia, ed usufruire di una serie di servizi forniti dai diversi Consolati Generali presenti negli stati esteri[2], fra cui:

Votare per le elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza straniero, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'Unione Europea

Beneficiare di Servizi anagrafici di Stato Civile (rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché altre certificazioni)

Ultimo rilevamento

Secondo le statistiche ufficiali[3], al 31 dicembre 2021 c'erano 5.806.068 italiani residenti all'estero (in 3.423.087 famiglie). La popolazione residente all'estero, alla stessa data, è così ripartita:

Spaccato continentale

Continente di residenza Iscritti

Europa 3.187.011

Africa 70.171

Asia 73.887

America 2.311.871

Oceania 163.054

Antartide 74

Spaccato classe d'età

Classe d'età Percentuale

Fino a 20 anni 18,21%

da 21 a 40 anni 28,26%

da 41 a 60 anni 28,48%

Oltre 60 anni 25,04%

Secondo l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), al 19 maggio 2023[4], 65.690.115 persone sono registrate in anagrafica nazionale, di cui 6.026.112 residenti all'estero (AIRE). Di conseguenza l'ultimo dato disponibile è che il 9,17% dell'intera popolazione italiana è iscritta all'AIRE, ed ha residenza all'estero.

https://www.anagrafenazionale.interno.it/anpr/numeri/

https://rumble.com/v2uloiy-gli-italiani-allestero-iscritti-allaire-sono-a-quota-6-milioni-nel-2023

https://rumble.com/v2um7js-1-italiano-su-4-guadagna-meno-di-800-al-mese-e-1-su-3-meno-di-1000-al-mese

https://rumble.com/v2um552-non-si-chiede-mai-lo-stipendio-in-merdalia

https://rumble.com/v2um6vo-testimonianza-da-amsterdamin-olanda-lavoro-di-meno-e-guadagno-di-piu

https://rumble.com/v2umfpe-quanto-si-guadagna-in-olanda-il-salario-minimo-nei-paesi-bassi

https://rumble.com/v2umys5-quanto-costano-gli-affitti-in-olanda

https://rumble.com/v2umq6g-prezzi-dei-supermercati-olandesi..il-video-di-un-paio-di-anni-famettete-un

https://rumble.com/v2un1z4-trasferirsi-in-olanda-nel-2023.-cosa-cambia

https://rumble.com/v2uoegl-perch-difficile-trovare-casa-in-olanda-e-perch-gli-affitti-e-i-prezzi-delle

https://rumble.com/v2uoihi-quanto-si-guadagna-veramente-in-olandadipende-dal-lavoro-ovviamente

https://rumble.com/v2uoki0-quanto-costa-fare-la-spesa-in-olanda-ad-amsterdamcome-in-italia-ma-con-stip

https://rumble.com/v2urk5a-affittobollette-e-spese-fisse.-come-funziona-e-quanto-costa-la-vita-in-olan

https://rumble.com/v2urmty-quali-sono-i-primi-passi-da-fare-quando-ci-si-trasferisce-in-olanda

https://rumble.com/v2urois-come-fare-lassicurazione-sanitaria-in-olanda.perch-il-sistema-sanitario-ola

https://rumble.com/v2urt3i-come-trovare-lavoro-facilmente-in-europa

https://rumble.com/vy4fev-prostituzione-in-olanda-e-nel-resto-deuropa

https://rumble.com/v2uruzk-pedalata-verso-la-spiaggia-di-amsterdam-ijburg.le-ciclabili-come-le-strade

https://rumble.com/v2uryuy-andare-in-spiaggia-ad-amsterdam

https://rumble.com/v2us652-cos-e-come-richiedere-la-tua-ov-chipkaart..la-carta-per-i-trasporti-pubblic

https://rumble.com/v2us8mc-quale-livello-di-inglese-devi-avere-per-lavorare-in-olanda

https://rumble.com/v2usbzt--necessario-parlare-lolandesesi-chiama-dutch-la-linguandr-per-vivere-e-lavo

https://rumble.com/v2usf5m-come-trovare-lavoro-in-olanda

https://rumble.com/v2ushwj-quali-aziende-assumono-italiani-in-olanda

https://rumble.com/v2utot2-lolanda-che-non-ti-aspettivisita-turistica-a-rotterdameindhoven-e-utrecht

https://rumble.com/v2uu4y8-viaggiare-in-olanda-come-funziona-il-noleggio-autocome-sono-le-strade-oland

https://rumble.com/v2ut6rd-c-lavoro-in-olanda-il-lavoro-c-ma-non-ci-sono-le-case-sostanzialmente

https://rumble.com/v2ut7un-olandail-paradiso-delle-biciclette-documentario

https://rumble.com/v2utgp0-una-visita-turistica-ad-amsterdam-in-olanda-documentario

https://rumble.com/v2utybo-visita-turistica-a-rotterdam-documentario

https://rumble.com/v2utwop-quanto-si-guadagna-in-olanda-lavorando-per-mcdonalds

https://rumble.com/v2urr5o-non-siete-voi-cittadini-il-problema-ma-lo-stato-italiano-ad-avere-fallito-m.html?mref=rljsx&mc=e5yiv

https://rumble.com/v2uo0nm-lavorare-per-3-euro-allorasenza-dirittiin-nero-senza-pagare-tasse-e-contrib

https://rumble.com/v2un8or-il-salario-minimo-documentario

https://rumble.com/v2ogd2m-ecco-spiegato-come-e-perch-di-formano-e-si-continuano-a-formare-le-buche-st

ho spegato appunto sia come si formano ma anche come si riparano eh..ripeto che sono un perito meccanico cioè un tecnico specializzato e l'analisi dei carichi e dei materiali è proprio il mio lavoro quindi non parlo a caso ma perchè ho studiato e lo so e parlo da tecnico appunto ma perchè posso parlare ed ho i titoli di studio per farlo..ora i politici dovranno rifare tutte le strade con 25 cm di asfalto etc ovvio ..https://rumble.com/v2o3a84-come-si-formano-le-buche-stradali-e-perch-ricompaiono-sempre-documentario

https://rumble.com/v2o4hws-come-riparano-le-buche-stradali-in-svizzerain-germania-e-nei-paesi-civili https://rumble.com/v17c19d-confronto-italia-svizzera https://rumble.com/v2nzn9o-dogana-di-brogedasvizzera-italia-confine-switzerland-italy-border-confronto

https://rumble.com/v2o32vo-confronto-strade-svizzera-italia-differenze-al-confine

https://rumble.com/v2ocvmg-confronto-strade-svizzera-italia-vicino-alla-dogana-svizzera-lombardia

https://rumble.com/v2od1rq-confronto-le-strade-vicino-alle-dogane-stradali-svizzera-italia https://rumble.com/v2on7ji-perch-nello-stato-vaticano-ci-sono-le-guardie-svizzere-pontifice

https://rumble.com/v2o316o-confronto-strade-alla-frontiera-italia-svizzera-le-differenze-documentario

https://rumble.com/v2nxju8-come-riparano-le-buche-stradali-in-germania-e-come-non-le-riparano-in-itali https://rumble.com/v2nxnze-come-sono-le-strade-vicino-lugano-in-svizzera-a-50-km-da-milano

https://rumble.com/v2nxr28-i-tombini-stradali-a-livellolorgoglio-nazionale-svizzero

https://rumble.com/v2o2ygo-confronto-strade-italia-svizzera-anche-in-svizzera-vengono-le-buche

https://rumble.com/v2o2pry-confronto-strade-ritorno-in-svizzerapassando-per-la-ss33-del-sempione-docum

https://rumble.com/v2o35dh-come-riparano-le-buche-stradali-in-svizzera-documentario

https://rumble.com/v2o4gau-autostrade-svizzera-italia-differenze-documentario

https://rumble.com/v2ockpc-quello-che-trova-un-turista-straniero-del-nord-europa-o-svizzero-appena-ent

https://rumble.com/v2ocqos-dogana-como-svizzera-quello-che-trovi-appena-entri-in-italia-video-denuncia

https://rumble.com/v2ocvmg-confronto-strade-svizzera-italia-vicino-alla-dogana-svizzera-lombardia

https://rumble.com/v2od1rq-confronto-le-strade-vicino-alle-dogane-stradali-svizzera-italia

https://rumble.com/v2od46u-confronto-strade-svizzera-italia-vicino-alla-dogana-svizzera-lombardia

come la chiesa rubano le offerte dei fedeli ai poveri speculando in borse:

https://rumble.com/v2w6izu-le-offerte-per-i-poveri-e-le-case-dai-cardinali-documentario

https://rumble.com/v2w69oe-come-sono-stati-investiti-i-700-milioni-delle-offerte-destinati-ai-poveri

https://rumble.com/v2w67w8-vaticano-come-sono-stati-investiti-i-700-milioni-di-euro-di-offerte-e-donaz

https://rumble.com/v2w6igs-dieci-anni-di-segreti-e-corruzione-nel-vaticano-documentario

https://rumble.com/v2w07jk-dove-finiscono-i-soldi-delle-messe-e-quelli-dellobolo-destinati-ai-poveri

https://rumble.com/v2w5y9q-lo-scandalo-vaticanole-banche-svizzere-e-il-fondo-maltese-centurion-sullobo

https://rumble.com/v1p4urn-quante-ricchezze-possiede-il-vaticano-documentario https://rumble.com/v1sbxxy-centurion-global-fund-a-malta-come-la-chiesa-specula-con-lobolo-di-san-piet https://rumble.com/vmnvo3-stipendi-e-benefici-del-clero-e-dei-parroci

https://rumble.com/v2wbele-a-lugano-in-svizzera-tutto-a-livello-ma-siamo-sicuri-documentario

L'emigrazione, dal latino: emigro («mi trasferisco»), è il fenomeno sociale che porta un singolo individuo o un gruppo di persone a spostarsi dal proprio luogo originario verso un altro luogo di destinazione, per cause ambientali, religiose, economiche e sociali, spesso tra loro intrecciate. Il fenomeno, opposto dell'immigrazione, quando è particolarmente diffuso e riguarda un intero popolo viene spesso detto esodo e diaspora.

https://it.wikipedia.org/wiki/Emigrazione

Quando vengono a mancare le condizioni necessarie al pieno compimento dei desideri dell'uomo, questo è spinto a cercare un luogo diverso da quello di origine "dove aver miglior fortuna". Le motivazioni possono essere diverse: economiche, politiche, ambientali (es. disastri naturali, cambiamenti climatici ecc...), guerre in atto, persecuzione. Sono sempre esistiti due tipi di emigrazione: quella temporanea e quella permanente. La separazione dalla terra d'origine è sempre sentita come una frattura nella vita personale.

L'emigrazione temporanea è quella che caratterizza i fenomeni migratori di manovalanza. Nell'Ottocento molti braccianti agricoli veneti andavano in Argentina nei periodi di pausa nella loro terra. È più difficile descrivere l'emigrazione quando si tratta di una permanenza nello Stato ospitante per vari anni. Queste persone cercano di far fortuna ed accumulare quel capitale necessario per acquistare un terreno o un'attività propria nella terra d'origine.

Emigrazione in sociologia: "la doppia assenza"

Abdelmalek Sayad, nel suo studio sulla migrazione (1999), la definisce come un “fatto sociale totale”, che interroga insieme le condizioni di partenza, i percorsi di vita dei migranti, le responsabilità e le scelte della società d'arrivo. Solo la valutazione dell'insieme di questi elementi è in grado di restituire un'esperienza migratoria, il cui tratto unificante – nella prospettiva dei protagonisti – è ravvisabile in quella condizione che il sociologo algerino definisce come una doppia assenza[1]: quella dal paese in cui l'emigrato è nato (in cui lascia un posto vuoto, come nella difficile realtà delle famiglie transnazionali) e quella del paese in cui l'immigrato si trova a vivere (spesso, escluso).

Quest'ottica restituisce la realtà del migrare come esperienza di un'esistenza “fuori-luogo”, in cui il soggetto vive una vera e propria “caduta sociale”: è infatti costretto a ricominciare da zero, per conquistare, rinegoziandolo, il suo spazio sociale all'interno della società in arrivo.

Storia dell'emigrazione mondiale

L'emigrazione non fu un fenomeno esclusivamente italiano o europeo, ma coinvolse e coinvolge tuttora molte aree in tutto il mondo. Tra gli altri popoli che lasciarono in massa la loro terra vi furono gli irlandesi, i tedeschi e gli ebrei d'Europa.

Il Paese che, in rapporto alla popolazione, ebbe più emigranti in quel periodo fu appunto l'Irlanda, dove la carestia e il malgoverno britannico furono le principali cause d'espatrio.

In Italia

Lo stesso argomento in dettaglio: Emigrazione italiana.

Nella penisola italiana prima del 1860 il termine è usato per lo più per descrivere l'espatrio di chi fosse politicamente compromesso, prima con il regime Napoleonico, poi con i vari moti rivoluzionari. Questi erano per lo più intellettuali, militari e artigiani. Dopo il 1830 molti di loro affluirono nella Legione Straniera che la Francia aveva istituito in Algeria; si calcola che quasi la metà dei legionari proveniva dalla penisola italiana.

Dopo l'Unità d'Italia ed una fase in cui a partire furono gli intellettuali ed industriali favorevoli ai Borbone di Napoli, il termine emigrazione fu legato a quello economico. Il fenomeno ebbe grandissima rilevanza nell'Italia meridionale: infatti marinai napoletani, ad esempio, erano presenti in tutto il Mediterraneo, e spesso li si trovava anche sul Danubio.

Ciò nonostante e benché tutt'oggi si tenda a dimenticarlo, il primo grande flusso emigratorio italiano prese le mosse dalla zona di Comacchio, dall'Abruzzo e un grande ruolo l'ebbe anche l'emigrazione veneta.

Pescatori di corallo italiani erano inoltre presenti sulle coste algerine, in particolare ad Annaba. Varie comunità storiche italiane erano presenti nel Mediterraneo.

All'inizio del Novecento vi fu una grande ondata di emigrazione dalle regioni meridionali, in particolare la Sicilia, verso gli Stati Uniti e l'Argentina. Collegamenti diretti dai porti di Palermo e di Castellammare del Golfo raggiungevano New York.

Dopo la seconda guerra mondiale l'emigrazione meridionale si spostò verso la Svizzera, il Belgio e la Germania occidentale. Vi fu anche una emigrazione verso le regioni dell'alta Italia, in particolare i siciliani in Piemonte (per lavorare alla Fiat di Torino) e i calabresi in Lombardia.

'emigrazione italiana è un fenomeno emigratorio su larga scala finalizzato all'espatrio che interessa la popolazione italiana, che ha riguardato dapprima l'Italia settentrionale e poi, dopo il 1880, anche il Mezzogiorno d'Italia[1], conoscendo peraltro anche consistenti movimenti interni, compresi cioè all'interno dei confini geografici del Paese.

Sono stati tre i periodi durante i quali l'Italia ha conosciuto un cospicuo fenomeno emigratorio destinato all'espatrio. Il primo periodo, conosciuto come grande emigrazione, ha avuto inizio nel 1861 dopo l'Unità d'Italia ed è terminato negli anni venti del XX secolo con l'ascesa del fascismo. Il secondo periodo di forte emigrazione all'estero, conosciuto come migrazione europea, è avvenuto tra la fine della seconda guerra mondiale (1945) e gli anni settanta del XX secolo. Tra il 1861 e il 1985 hanno lasciato il Paese, senza farvi più ritorno, circa 18 725 000 italiani[2]. I loro discendenti, che sono chiamati "oriundi italiani", possono essere in possesso, oltre che della cittadinanza del Paese di nascita, anche della cittadinanza italiana dopo averne fatto richiesta, ma sono pochi i richiedenti che risiedono fuori Italia. Gli oriundi italiani ammontano nel mondo a un numero compreso tra i 60 e gli 80 milioni[3].

Una terza ondata emigratoria destinata all'espatrio, che è cominciata all'inizio del XXI secolo e che è conosciuta come nuova emigrazione, è causata dalle difficoltà che hanno avuto origine nella grande recessione, crisi economica mondiale che è iniziata nel 2007. Questo terzo fenomeno emigratorio, che ha una consistenza numerica inferiore rispetto ai due precedenti, interessa principalmente i giovani, spesso laureati, tant'è che viene definito come una "fuga di cervelli". Secondo l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), il numero di cittadini italiani che risiedono fuori dall'Italia è passato dai 3 106 251 del 2006 ai 4 973 942 del 2017, con un incremento pari al 60,1%

https://it.wikipedia.org/wiki/Emigrazione_italiana

Tra il 1861 e il 1985 gli italiani che hanno lasciato il proprio Paese sono stati circa 29 milioni: di questi, circa 10 275 000 sono successivamente tornati in Italia (35%), mentre circa 18 250 000 si sono definitivamente stabiliti all'estero (65%) senza farvi più ritorno[2]. Nell'arco di poco più di un secolo è emigrato un numero consistente di italiani, soprattutto considerando la popolazione residente nella Penisola al momento della proclamazione del Regno d'Italia (1861) che era, considerando i confini attuali (cioè anche con Lazio e Triveneto), pari a circa 26 milioni di italiani[5] (la popolazione italiana raggiunse poi, nel 1981, i 56 milioni di abitanti[6]). Si trattò di un esodo che toccò tutte le regioni italiane. Tra il 1876 e il 1900 l'emigrazione italiana interessò prevalentemente l'Italia settentrionale, con tre regioni che fornirono da sole più del 47% dell'intero contingente migratorio: il Veneto (17,9%), il Friuli-Venezia Giulia (16,1%) e il Piemonte (13,5%)[7]. Nei due decenni successivi il primato migratorio passò all'Italia meridionale, con quasi tre milioni di persone emigrate soltanto da Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e quasi nove milioni da tutta Italia[8].

La causa principale dell'emigrazione italiana fu la povertà, dovuta alla mancanza di terra da lavorare, specialmente nell'Italia meridionale[9]. Altre motivazioni furono problemi politici interni, tra cui l'avversione dello Stato italiano verso gli anarchici, tant'è che molti di essi decisero di emigrare[10], e l'insicurezza causata dalla criminalità organizzata. Altre difficoltà sorgevano dai contratti agricoli in uso nel XIX secolo, specialmente nel nordest e nel sud, che non erano convenienti per gli agricoltori, molti dei quali furono spinti a lasciare l'Italia in cerca di condizioni migliori[11].

Altra decisiva causa che si aggiunse a quelle sopracitate fu la sovrappopolazione, soprattutto nell'Italia meridionale, che ebbe origine dal miglioramento delle condizioni socioeconomiche del Paese, avvenuto nei primi decenni dopo l'unificazione nazionale (1861). Le famiglie dell'Italia meridionale iniziarono infatti ad avere accesso (per la prima volta) agli ospedali, a migliori condizioni igieniche e a un più costante approvvigionamento di cibo[12].

Raffaello Gambogi, Gli emigranti, 1894

Ciò portò a una crescita demografica che spinse le nuove generazioni, tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, a emigrare all'estero, soprattutto nelle Americhe. Contemporaneamente, il capitale industriale si diffuse, dalla sua precedente ed esclusiva concentrazione nelle città dell'Europa settentrionale e nel Regno Unito, anche nelle Americhe e nelle piantagioni e nelle miniere delle colonie europee in Africa e in Asia[13]. Questa diffusione di capitali creò milioni di posti di lavoro non qualificati in tutto il mondo: ciò invogliò milioni di italiani a lasciare il proprio Paese in cerca di lavoro e di condizioni di vita migliori[14].

Si può suddividere l'emigrazione italiana in tre fasi temporali: la cosiddetta grande emigrazione, che avvenne tra la fine del XIX secolo e gli anni trenta del XX secolo (dove fu preponderante l'emigrazione verso le Americhe)[8], l'emigrazione europea, che ha avuto inizio negli anni cinquanta e che è terminata negli anni settanta del XX secolo[15], e la nuova emigrazione, che è iniziata all'inizio del XXI secolo a causa della grave crisi economica del 2007-2008. Nel 2011, a livello mondiale, erano 4 636 647 gli italiani residenti all'estero[4], a cui va sommato un numero compreso tra i 60 e gli 80 milioni di discendenti degli emigrati, chiamati "oriundi italiani", che hanno lasciato il loro Paese tra il XIX e il XX secolo senza farvi più ritorno[3]. Questi oriundi possono essere in possesso, oltre che della cittadinanza del Paese di nascita, anche della cittadinanza italiana.

La "migrazione europea"

Pubblicità di un'agenzia che eseguiva pratiche di emigrazione, 1962

L'emigrazione italiana della seconda metà del XX secolo ebbe invece come destinazione soprattutto le nazioni europee in crescita economica. A partire dagli anni quaranta il flusso emigratorio italiano si diresse principalmente in Svizzera e in Belgio, mentre dal decennio successivo, tra le mete predilette, si aggiunsero la Francia e la Germania[46][47][48]. Questi Paesi erano considerati da molti, al momento della partenza, come una meta temporanea – spesso solo per alcuni mesi – nella quale lavorare e guadagnare per costruire poi un futuro migliore in Italia. Questo fenomeno si verificò soprattutto a partire dagli anni settanta del Novecento, periodo che fu contraddistinto dal ritorno in patria di molti emigrati italiani.

Italiani all'estero all'inizio degli anni 80 del XX secolo

Lo Stato italiano firmò nel 1955 un patto di emigrazione con la Germania con il quale si garantiva il reciproco impegno in materia di movimenti migratori e che portò quasi tre milioni di italiani a varcare la frontiera in cerca di lavoro. Al 2017 sono presenti in Germania circa 700.000 oriundi italiani, mentre in Svizzera questo numero raggiunge circa i 500.000 cittadini. Sono prevalentemente di origine siciliana, calabrese, abruzzese e pugliese, ma anche veneta ed emiliana, molti dei quali hanno doppio passaporto e quindi la possibilità di voto in entrambe le nazioni. In Belgio e Svizzera le comunità italiane restano le più numerose rappresentanze straniere, e nonostante molti facciano rientro in Italia dopo il pensionamento, spesso i figli e i nipoti rimangono nelle nazioni di nascita, dove hanno ormai messo radici.

Eco della Corsonna, rivista del 1962 (numero unico) che raccoglieva le storie degli emigrati barghigiani

Un importante fenomeno di aggregazione che si riscontra in Europa, come anche negli altri Paesi e continenti che sono stati meta dei flussi migratori di italiani, è quello dell'associazionismo di emigrazione. Il Ministero degli Esteri calcola che siano presenti all'estero oltre diecimila associazioni costituite dagli emigrati italiani nel corso di oltre un secolo. Associazioni di mutuo soccorso, culturali, di assistenza e di servizio che hanno costituito un fondamentale punto di riferimento per le collettività emigrate nel difficile percorso di integrazione nei Paesi di arrivo. Le maggiori reti associative di varia ispirazione ideale sono oggi riunite nella CNE (Consulta Nazionale dell'Emigrazione). Una delle maggiori reti associative presenti al mondo, assieme a quelle del mondo cattolico, è quello della Federazione italiana dei lavoratori emigrati e famiglie.

La "nuova emigrazione" del XXI secolo

Riccardo Giacconi, fisico italiano naturalizzato statunitense, vincitore del premio Nobel per la fisica nel 2002. È emigrato negli Stati Uniti nel 1956

Tra la fine del XX secolo e l'inizio del successivo si è molto attenuato il flusso di emigrati italiani nel mondo. Tuttavia, in seguito agli effetti della grave crisi economica che ha avuto inizio nel 2007, dalla fine degli anni duemiladieci è ripartito un flusso continuo di espatrii, numericamente inferiore ai due precedenti, che interessa principalmente i giovani, spesso laureati, tant'è che viene definito come una "fuga di cervelli".

In particolare tale flusso è principalmente diretto verso la Germania, dove sono giunti, solo nel 2012, oltre 35.000 italiani, ma anche verso altri Paesi come il Regno Unito, la Francia, la Svizzera, il Canada, l'Australia, gli Stati Uniti d'America e i Paesi sudamericani. Si tratta di un flusso annuo che, stando ai dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del 2012, si aggira intorno alle 78.000 persone con un aumento di circa 20.000 rispetto al 2011, anche se si stima che il numero effettivo delle persone che sono emigrate sia notevolmente superiore (tra il doppio e le tre volte), in quanto molti connazionali cancellano la loro residenza in Italia con molto ritardo rispetto alla loro partenza effettiva.

Il fenomeno della cosiddetta "nuova emigrazione"[49] causata dalla grave crisi economica riguarda peraltro tutti i Paesi del sud Europa come Spagna, Portogallo e Grecia (oltre all'Irlanda e alla Francia) che registrano analoghe, se non maggiori, tendenze emigratorie. È opinione diffusa che i luoghi dove non si registrino mutamenti strutturali nelle politiche economico-sociali siano quelli più soggetti all'aumento di questo flusso emigratorio. Per quanto riguarda l'Italia è anche significativo il fatto che tali flussi non riguardino più soltanto le regioni del meridione italiano, ma anche quelle del nord, come Lombardia ed Emilia-Romagna.

Si tratta di nuovo tipo di emigrazione, molto diversa da quella storica. Non è quindi riconducibile, per tipologia, ai flussi migratori dei secoli scorsi. Secondo le statistiche disponibili, la comunità dei cittadini italiani residenti all'estero ammonta a 4.600.000 persone (dati del 2015). È quindi ridotta di molto, da un punto di vista percentuale, dai 9.200.000 dei primi anni venti (quando era circa un quinto dell'intera popolazione italiana

-

3:01:15

3:01:15

MERDALIA💩LA REPUBBLICA DELLE BANANE E DEGLI IDIOTI

7 months agoStoria delle denominazioni del cristianesimo con mappatura DOCUMENTARIO le denominazioni cristiane esistono da secoli come spiega lo schema stessa cosa nelle altre religioni

388 -

16:43

16:43

GritsGG

15 hours agoThey Buffed This AR & It Slaps! Warzone Loadout!

12.3K1 -

2:05:30

2:05:30

Side Scrollers Podcast

19 hours agoEveryone Hates MrBeast + FBI Spends $140k on Pokemon + All Todays News | Side Scrollers Live

106K11 -

11:06

11:06

The Pascal Show

14 hours ago $1.32 earned'THEY'RE GETTING DEATH THREATS!' Jake Haro's Lawyer Breaks Silence On Emmanuel Haro's Disappearance!

14K -

LIVE

LIVE

Lofi Girl

2 years agoSynthwave Radio 🌌 - beats to chill/game to

347 watching -

2:19:32

2:19:32

Badlands Media

1 day agoDEFCON ZERO Ep. 005: False Flags, Cyber Fronts & Global Power Plays

153K62 -

2:35:23

2:35:23

FreshandFit

9 hours agoWhy Black Men Don't Date Black Women Debate

43.5K38 -

2:03:42

2:03:42

Inverted World Live

12 hours agoBigfoot Corpse Coming to the NY State Fair | Ep. 94

111K27 -

6:16:23

6:16:23

SpartakusLIVE

13 hours ago$1,000 Pistol Challenge || #1 ENTERTAINER of The EONS Eradicates BOREDOM

87.4K2 -

2:33:37

2:33:37

TimcastIRL

11 hours agoTrump Orders Review of Smithsonian For Being Woke & Out of Control | Timcast IRL

194K84