Premium Only Content

우리역사속의 전염병, 신병주, 의녀, 훈도관, 제생원, 혜민서, 세종, 상의원, 문리, 아악, 박연, 고강, 대장금, 장덕, 귀금, 선복, 애종, 연생, 송월, 사대부가,선조,성종

지석영이 종두법을 본격적으로 접하게 된 데는 1876년(고종 13) 사신단의 일원으로 일본을 갔다 온 스승 박영선이 가져온 《종두귀감》의 영향이 컸다. 1876년 일본과 최초의 근대 조약인 병자수호조약(강화도조약)을 체결한 조선 정부는 그해 선진 문물을 수용하기 위한 목적으로 수신사를 파견했다. 정사로 파견된 예조참의 김기수를 비롯한 76명의 사신단 중에 지석영의 스승인 박영선이 포함되어 있었고, 지석영은 스승으로부터 종두법에 대한 저술을 접할 수 있었다. 이후 1879년에 일본 해군이 세운 부산의 제생의원에 가서 원장 마쓰마에와 군의 도즈카로부터 2개월간 종두법을 배울 수 있었다. 이때 두묘(우두의 원료)와 종두침 2개를 얻어 서울로 돌아오는 길에 처가가 있는 충청도 충주에 들러 40여 명에게 우두를 놓아주었다. 충주에서의 시술은 우리나라 사람에 의한 최초의 공개적인 종두법을 실시한 사례로 인정받고 있다.

- ‘6부 종두법을 보급한 지석영’ 중에서

《숙종실록》과 《영조실록》에는 홍역에 대한 기사가 빈번하게 보이고, 《한중록》 등에서 사도세자가 홍역으로 고생한 사례들을 보아, 홍역은 17세기 후반부터 시작하여 18세기 내내 조선에서 유행한 전염병임을 알 수 있다. 《숙종실록》 1707년(숙종 33) 4월 20일 숙종이 전교를 내려, “오늘 내전과 세자는 대내로부터 피신할 것이니, 정원(승정원)에서는 모두 알도록 하라”는 기록이 있다. 사관은 이에 “왕자가 홍역을 앓았기 때문이었다”는 논평을 달고 있다. 이때부터는 정확하게 원문에 ‘홍역’으로 기록하는데 홍역이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있다는 것을 알 수 있다. 다음 날 기사에는 왕자의 홍역에 관한 구체적인 내용이 보인다. “왕자가 궁궐에서 홍진을 앓았는데, 임금은 끝내 나가 피할 뜻이 없었다. 우의정 이이명이 약방제조 2품 이상을 거느리고 청대(급한 일로 임금께 뵙기를 청함)하고, 정원과 옥당(왕의 자문 역할을 하던 관청)에서도 또한 같이 들어가 반복하여 힘써 다투었는데, 말이 몹시 간절하고 긴박하였으나 임금이 끝내 들어주지 않았다”는 기록이다. 왕자가 홍역에 걸리자 중전과 세자는 피신, 즉 요즈음의 격리를 시키고, 숙종 자신은 피하지 않고 돌보려 하는 모습이 나타나 있다. 또한 홍역과 홍진이 같은 의미로 사용되고 있다는 것을 확인할 수 있다.

- ‘7부 작은 마마, 홍역’ 중에서

1636년(인조 14) 12월 청 태종이 12만 대군을 이끌고 조선을 침략한 병자호란은 최악의 굴욕으로 마무리된다. 1637년 1월 30일 인조는 융복 차림으로 서문을 통해 남한산성을 내려와 삼전도로 향했다. 인조는 세자와 대신들과 함께 청나라 태종에게 삼배구고두의 항복 의식을 마쳤다. 그나마 전쟁이 47일 만에 종결된 것은 최명길을 중심으로 한 주화파들이 청나라 진영을 오가면서 군신 관계를 골자로 하는 항복 협정을 추진했기 때문으로 알려져 있다. 그런데 최근 《승정원일기》와 청나라 측의 자료를 중심으로, 천연두의 유행이 전쟁의 종식에 큰 변수가 되었음을 지적하는 견해가 제시되어 상당한 설득력을 얻고 있다. 병자호란 이전에 1627년 1월 청나라가 조선을 침략한 전쟁인 정묘호란 시기부터 조선의 천연두 유행에 대해, 청나라 지휘부가 상당히 신경을 쓰고 있는 장면이 나온다. 만주어 사료인 《만문노당》에는 “유목하는 몽골인, 관직이 있는 몽골인을 의주에 보내어, 우리 군대를 그쪽(조선)으로 데려가면 어떨지를 칸께서 생각해주십시오.

- ‘8부 조선 후기 최대의 전염병, 천연두’ 중에서

조선에서 콜레라에 대한 공식 기록은 19세기 《순조실록》에 처음 등장한다. 당시에는 병명도 몰라 ‘괴질’이라 했다. 점차 호열자虎列刺로 불렸는데, 콜레라의 음차인 호열랄虎列剌의 ‘랄剌’을 ‘자剌’로읽으며 ‘호열자’가 되었다. 호열자라는 이름이 붙은 이유는 그 증상이 호랑이가 몸을 찢는 것과 같은 고통을 주기 때문이기도 하다. 중국에서는 ‘호열랍虎列拉’이라는 용어를 쓰기도 했다. 호열랍이라? 닫기

출판사 서평

지금 당신이 가장 궁금한

우리 역사 속 전염병의 모든 것

왕실의 운명과 백성의 인생을 뒤흔든 치명적인 흔적

팬데믹 시대 그 어느 때보다 전염병이라는 단어가 일상이 되고 있다. 우리 역사를 돌아보면 전염병은 끊임없이 찾아와 왕실의 운명과 백성의 인생을 뒤흔들었다. 《조선왕조실록》이나 《승정원일기》와 같은 연대기 자료는 물론이고 개인의 일기나 문집 등에 조선시대 전염병에 대한 기록이 존재한다. 전염병을 극복해 나가는 방법 또한 사회적 격리, 의학적인 방법의 동원, 의료인 양성, 전염병 발생 지역에 대한 국가적 지원 등 현재의 모습과 매우 닮아 있어 놀랍기도 하고 지금만큼 의학이 발달되지 않았던 시대였기에 안타깝기도 하다.

의학적 치료와 함깨 굿을 하고 제사를 지내다

조선시대에도 전염병이 유행하면 기본적으로 격리하는 조치를 취했다. 한양에 전염병이 발생하면 일단 환자나 시체를 도성 밖으로 추방했다. 성 밖에서 전염병에 걸린 환자를 전담하던 곳은 활인서였고 의원과 무당을 배치했다. 이때 무당은 ‘의무’라고 하여 의술을 행하는 무당이었다. 활인서에서는 약물 치료보다는 죽 등의 음식물을 공급하여 죽음에 이르지 않도록 하는 데 최선을 다했다. 귀신을 겁주어서 쫓아내는 방법도 동원되었다. 무당이 나서 굿을 통해 몸에 악귀가 붙지 않도록 부채와 방울도 흔들고 장구도 치곤 했다. 전염병을 예방하고자 하는 역신에게 제사를 지내는 여제가 상시적 또는 임시적으로 진행되었고 전염병이 발생하면 왕은 자신의 덕이 부족한 탓으로 자책하고 제사를 지내기도 했다. 전염병에 대한 이해가 없었던 당시 미신에 기댔던 것이기도 하지만 국가적 차원에서 의학적 치료를 넘어 백성들의 심리적 안정을 위한 방편이었다.

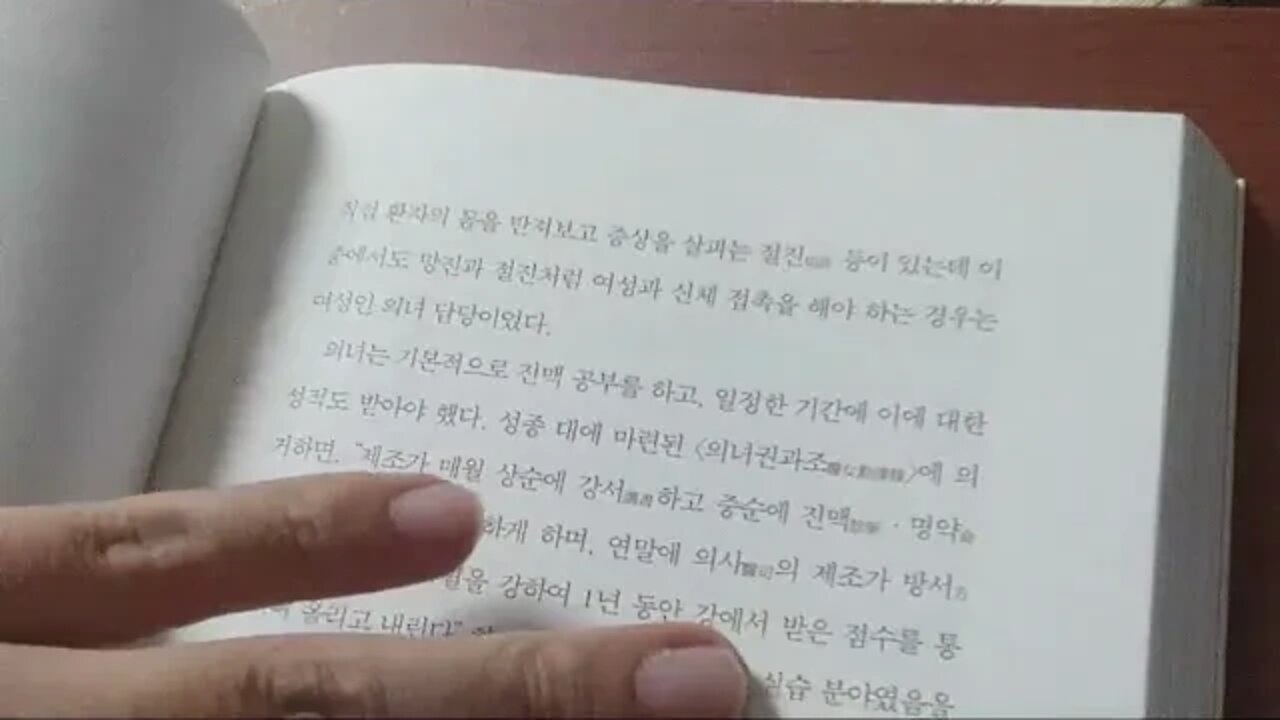

백성을 위한 의서를 편찬하고 의녀 제도를 체계화하다

의서를 편찬하는 일은 국가적 사업이 되기도 했다. 우리나라에서 생산되고 쉽게 찾을 수 있는 약재를 활용한 모든 방법을 수집하여 제시한 《향약집성방》, 구하기 어려운 약보다는 침과 뜸을 통해 손쉽게 치료하도록 한 《침경요결》 등 그 당시 의서는 절박한 백성들을 위한 것이었다. 이 모든 것을 집대성한 의서는 단연 《동의보감》이다. 허준의 《동의보감》은 처음부터 국가의 지대한 관심에 따라 대규모로 기획되었다. 《동의보감》의 핵심은 병을 고치기에 앞서 병에 안 걸리도록 하는 예방을 중시했다는 것, 쉽게 적용할 수 있도록 조선 사람들이 부르는 이름을 한글로 썼다는 것, 당대의 모든 의학 정보를 체계적으로 찾기 쉽게 뛰어난 방식으로 편집했다는 것과 같이 실질적인 것들이다. 한편 아무리 몸이 아픈 상황이라 해도 성별이 다른 사람에게 몸의 일부를 내보이는 것이 부담이 되었던 시대에 성별에 구애받지 않고 치료받을 수 있도록 의녀 제도를 마련했다. 의녀 교육은 혜민국에서 담당했으며 매월 성적을 매겨 세 번 불통한 자는 좌천시키고 다시 기회를 주어 조건을 충족하면 복귀시키는 등 체계적으로 이루어졌다. 의녀라면 기본적인 의학 지식 이외에도 진맥, 침과 뜸, 약 등 각각의 전문 분야를 가지고 있었던 점도 흥미롭다.

기록 속 전염병의 실체, 《양아록》과 〈농아의 광지〉

16세기를 살아간 조선의 선비 이문건은 직접 손자를 기르며 그 자라나는 모습을 기록한 《양아록》을 남겼다. 일종의 육아일기로 시작했지만 《양아록》에는 당시 유행했던 전염병으로 고생한 손자를 비롯한 많은 사람들의 모습이 생생하게 묘사되어 있다. “소근손은 5월 20일부터 몸이 불편하더니 드디어 23일에는 얼굴과 팔에 붉은 점이 나타나기 시작했다”, “사람들은 두창이라고 얘기했고, 그 붉은 점의 수가 적지 않았으며 다음 날 소근손의 두창이 몸에 잔뜩 퍼졌다. 먼저 발진한 것은 뾰족해졌다고 전해 들었다” 등 이문건은 가장 먼저 노비 소근손이 걸린 데 이어 억복, 귀손녀, 아지, 만성, 숙녀, 유복 등 대부분의 식솔들이 감염된 것으로 기록하고 있어 그 당시 천연두의 전파력이 얼마나 심했는지 알 수 있다. 《마과회통》을 집필하기도 했던 정약용은 본인도 천연두를 앓았을 뿐만 아니라 그의 자식들 6남 3녀 중 4남 2녀를 전염병으로 잃었다. 1799년 12월 2일에 태어난 막내아들 농아는 정약용의 유배 시절인 1802년 11월 30일에 사망했다. 정약용이 농아를 매장하면서 쓴 〈농아의 광지〉에는 전염병으로 자식을 잃은 심정이 슬프면서도 담담하게 기록되어 있어 그 당시 상황이 고스란히 전해진다.

조선 후기 최대의 전염병, 천연두

천연두는 조선 후기에 와서 특히 성행했다. 그 시대 관리들의 초상화 화첩인 《진신화상첩》 속 22명의 초상화 중 5명의 얼굴에서 선명한 곰보자국을 확인할 수 있다. 고위직을 지낸 관리들 상당수가 곰보였다는 사실에서 당시 관리들보다 열악한 환경의 백성들이 천연두로 크게 고생했음을 추정할 수 있다. 천연두는 백성부터 왕실에 이르기까지 신분고하를 막론하고 고통을 주었다. 특히 천연두가 두드러지는 시기는 현종에서 숙종에 이르는 시대다. 경술년(1670)과 신해년(1671) 2년에 걸쳐 지속된 대기근을 경신대기근이라 일컬을 정도로 현종 시대는 유독 질병과 기근이 유행하던 시기였다. 현종은 조선 역사상 최악의 기근과 각종 전염병이 창궐하던 시기에 정치적으로는 예송논쟁에 휘말리며 잔병과 스트레스에 시달렸고 결국 30대 초반의 나이로 단명한다. 현종의 뒤를 이어 숙종이 즉위한 후에도 천연두는 극성을 부렸다. 숙종은 천연두로 왕비였던 인경왕후를 잃었으며 숙종 자신도 천연두에 걸려 고생을 했다. 숙종은 천연두의 위기를 잘 넘기고 회복되었지만 그 여파로 어머니 명성왕후도 잃게 되었다. 숙종 시대 이후에도 조선에 유행한 천연두는 왕실부터 민간에 이르기까지 누구에게나 공포의 대상이었다.

과거 선조들이 전염병을 극복해 나간 역사를 한 권의 책으로 남기는 것이 의미 있는 시대다. ‘홍역을 치뤘다’, ‘학을 뗐다’, ‘에이, 염병할 놈’ 등 그 옛날 전염병의 지긋지긋한 기억을 담은 말들은 오늘날에도 사용되고 있다. 그만큼 전염병은 시대를 막론하고 사람들의 삶에 지대한 영향을 끼쳤다. 모든 조건이 지금보다 훨씬 열악했던 조선시대에 우리 선조들이 전염병을 극복해 나간 역사는 코로나19 시대를 살았고 그 끝자락을 지켜보고 있는 우리에게도 중요한 자산이 될 것이다

-

19:20

19:20

cosmosrich1

3 years ago우리역사속의 전염병, 신병주, 선조시대, 선복, 애종, 허준, 인순왕후, 자전, 사헌부, 의료진, 인성왕후, 천연두, 온역, 콜레라, 숙종, 현종, 기근, 사간원, 중도부처,광해군

3 -

14:20

14:20

cosmosrich1

3 years ago우리역사속의 전염병, 신병주, 혜민서, 세조실록, 계동, 영의정, 향약집성방, 전의감, 성종, 내의원, 검상

4 -

26:00

26:00

cosmosrich1

3 years ago영양의 미래, 자연식물식, 채식주의, 비건주의, 육식주의, 해산물, 단백질, 에셀스틴, 과일나무,열량, 환자, 섭취상한선, 자연식물식, 당신이병드는이유, 총열량, 식단, 전염병,

23 -

LIVE

LIVE

Trumpet Daily

53 minutes agoTrumpet Daily LIVE | Nov. 28, 2025

378 watching -

LIVE

LIVE

LFA TV

14 hours agoLIVE & BREAKING NEWS! | FRIDAY 11/28/25

7,049 watching -

2:00:18

2:00:18

Badlands Media

11 hours agoBadlands Daily – Nov. 28, 2025

76.1K13 -

2:18:44

2:18:44

Nikko Ortiz

2 hours agoVR Ghost Of Tabor... | Rumble LIVE

4.55K2 -

19:08

19:08

ThinkStory

4 hours agoSTRANGER THINGS SEASON 5 Volume 1 Ending Explained, Theories, & Details You Missed!

7.42K1 -

LIVE

LIVE

Viss

2 hours ago🔴LIVE - Pushing Every Raid To It's Absolute Limit! - Arc Raiders

156 watching -

16:48

16:48

MetatronGaming

5 days agoI bought a 1998 Vintage Computer and turned it on after 27 years!

3.87K7