Premium Only Content

This video is only available to Rumble Premium subscribers. Subscribe to

enjoy exclusive content and ad-free viewing.

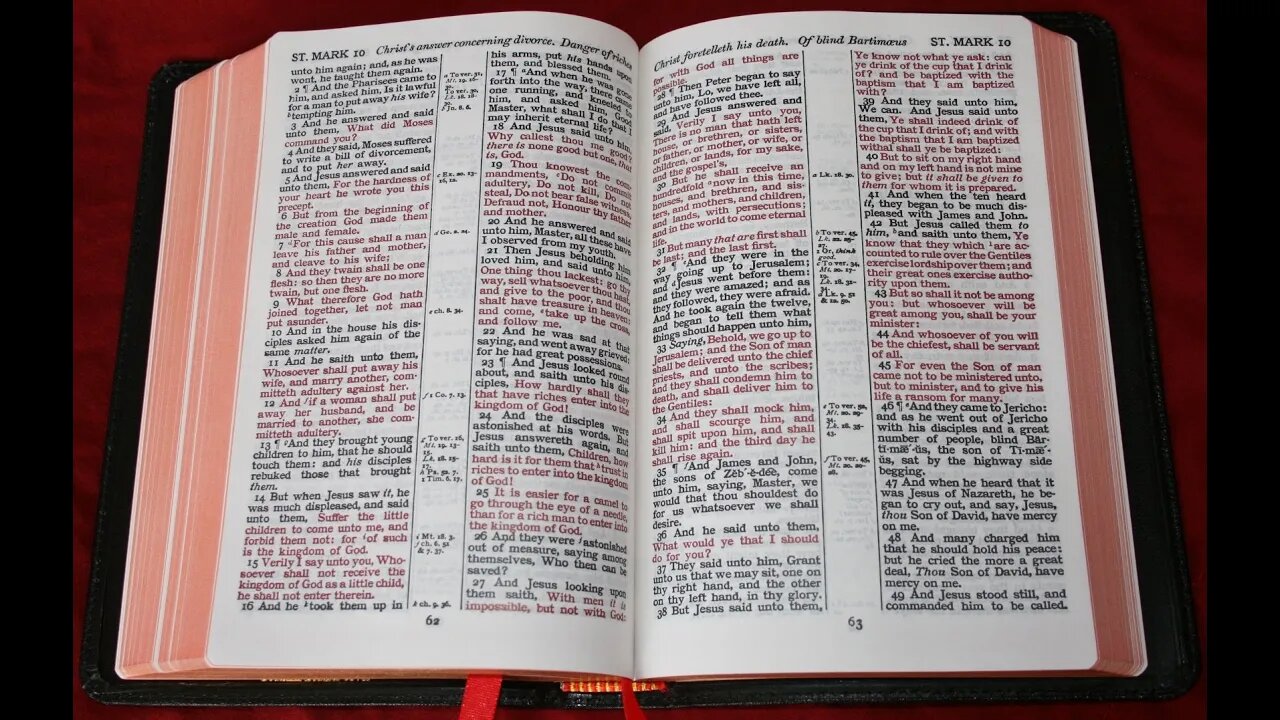

La sana doctrina de las letras rojas

Loading comments...

-

LIVE

LIVE

Benny Johnson

2 hours ago🚨Trump Calls Surprise Press Conference LIVE Right Now From Oval Office: 'A MASSIVE Announcement...'

10,942 watching -

LIVE

LIVE

The Mel K Show

1 hour agoTrump Tariffs are Working, Congress Remains Impotent, Unfathomable Fraud Continues to be Exposed

569 watching -

LIVE

LIVE

The Dana Show with Dana Loesch

19 minutes agoBERNIE SANDERS DEFENDS FLYING PRIVATE JETS | The Dana Show LIVE on Rumble!

279 watching -

LIVE

LIVE

NEWSMAX

6 hours agoThe Rob Carson Show LIVE (05/08/2025) | Call 1-800-922-6680 | NEWSMAX Podcasts

250 watching -

39:11

39:11

The Rubin Report

1 hour agoFrom Broke to Rich to Broke to Influential Podcaster | Sean Kelly

8.47K3 -

1:12:09

1:12:09

The White House

3 hours agoPresident Trump Makes a Trade Announcement, May 8, 2025

12.4K20 -

LIVE

LIVE

BitLab Academy

3 hours agoBitcoin Pump! Trump Ends Trade War | Crypto Up Only Season here?

134 watching -

14:01

14:01

Degenerate Jay

3 hours agoHUGE GTA 6 News Dump Reveals Characters, World And More

164 -

1:01:20

1:01:20

VINCE

3 hours agoA Turning Point In The Tariff War | Episode 39 - 05/08/25

243K126 -

LIVE

LIVE

LFA TV

15 hours agoLFA TV LIVE STREAM - THURSDAY 5/8/25

9,650 watching